【分解】美しい光の秘密は直下型LED。デザインへの情熱が宿るNothing phone(1)を分解。

Nothing初のスマートフォン「Nothing phone(1)」を分解します。

背面パネル

ガラス製の背面パネルは両面テープで固定。

黒い両面テープが見えないようにガラスの外周の白い印刷で隠しています。

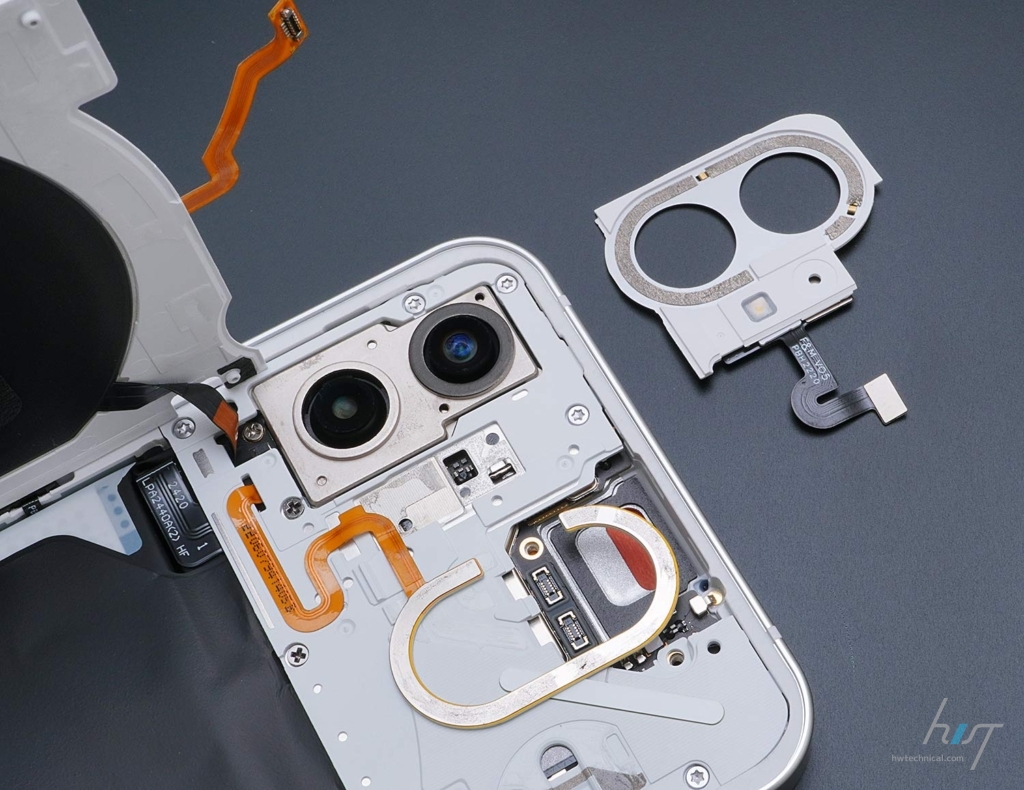

カメラリング

カメラ部の裏面にはクッションでホコリの侵入を防止。

金属製カメラリングとガラスは両面テープと接着剤による2重の接着固定。

2つのカメラリングは同じ形の共通部品。

サブマイクのカバーは金属メッシュ製です。

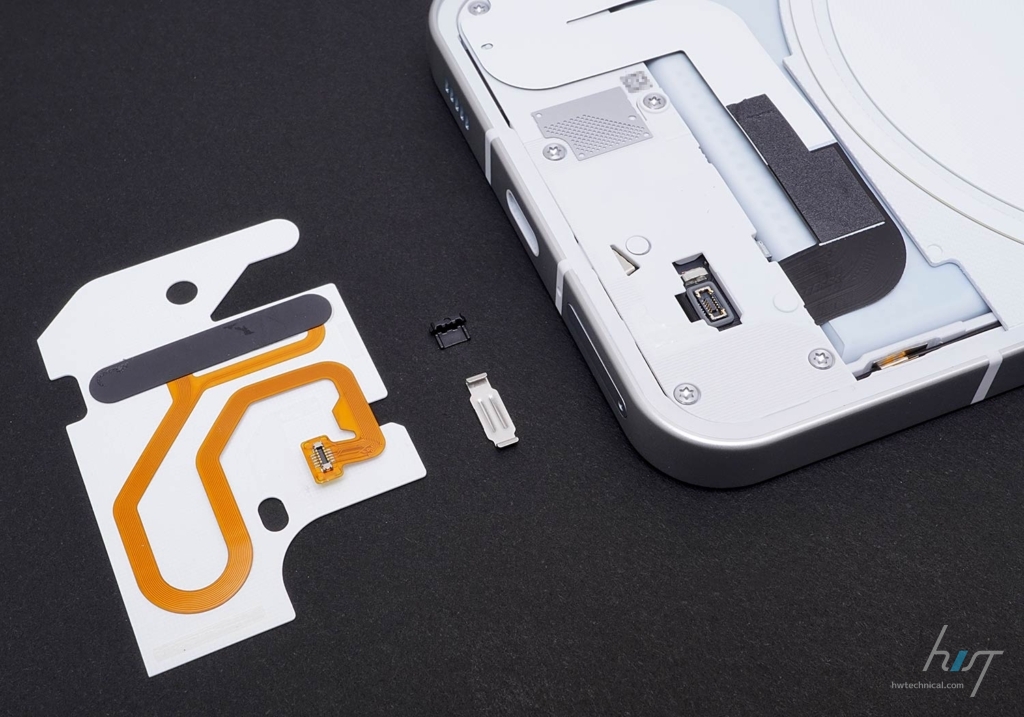

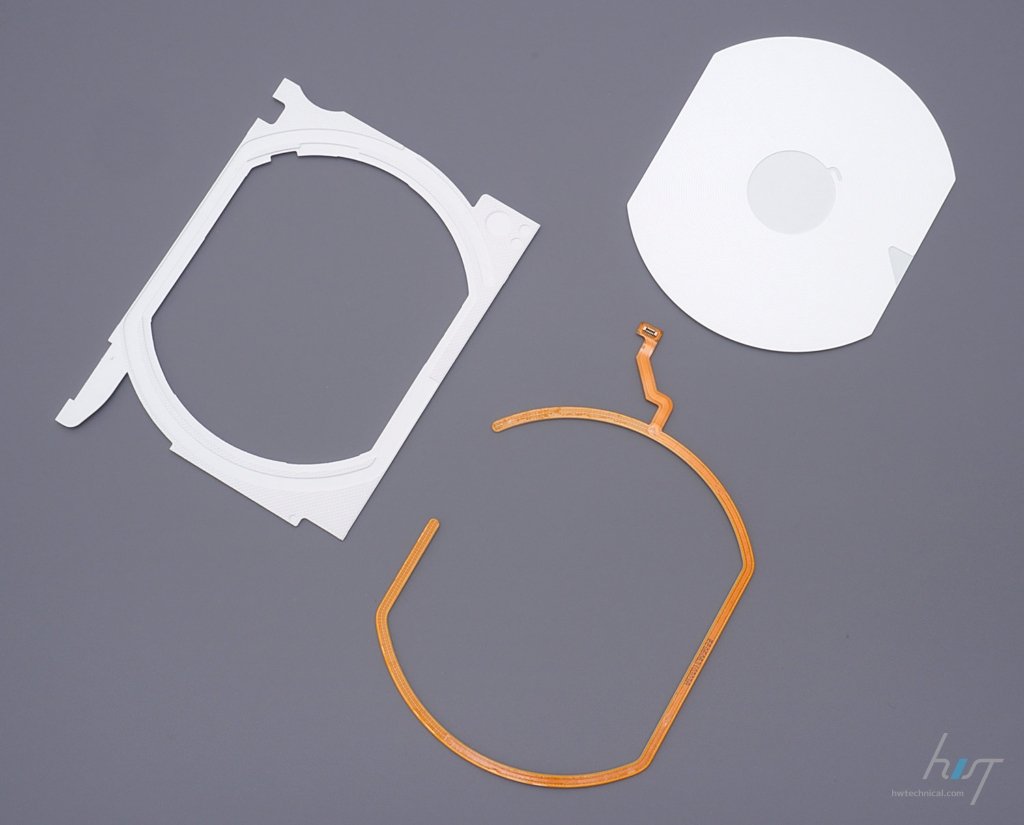

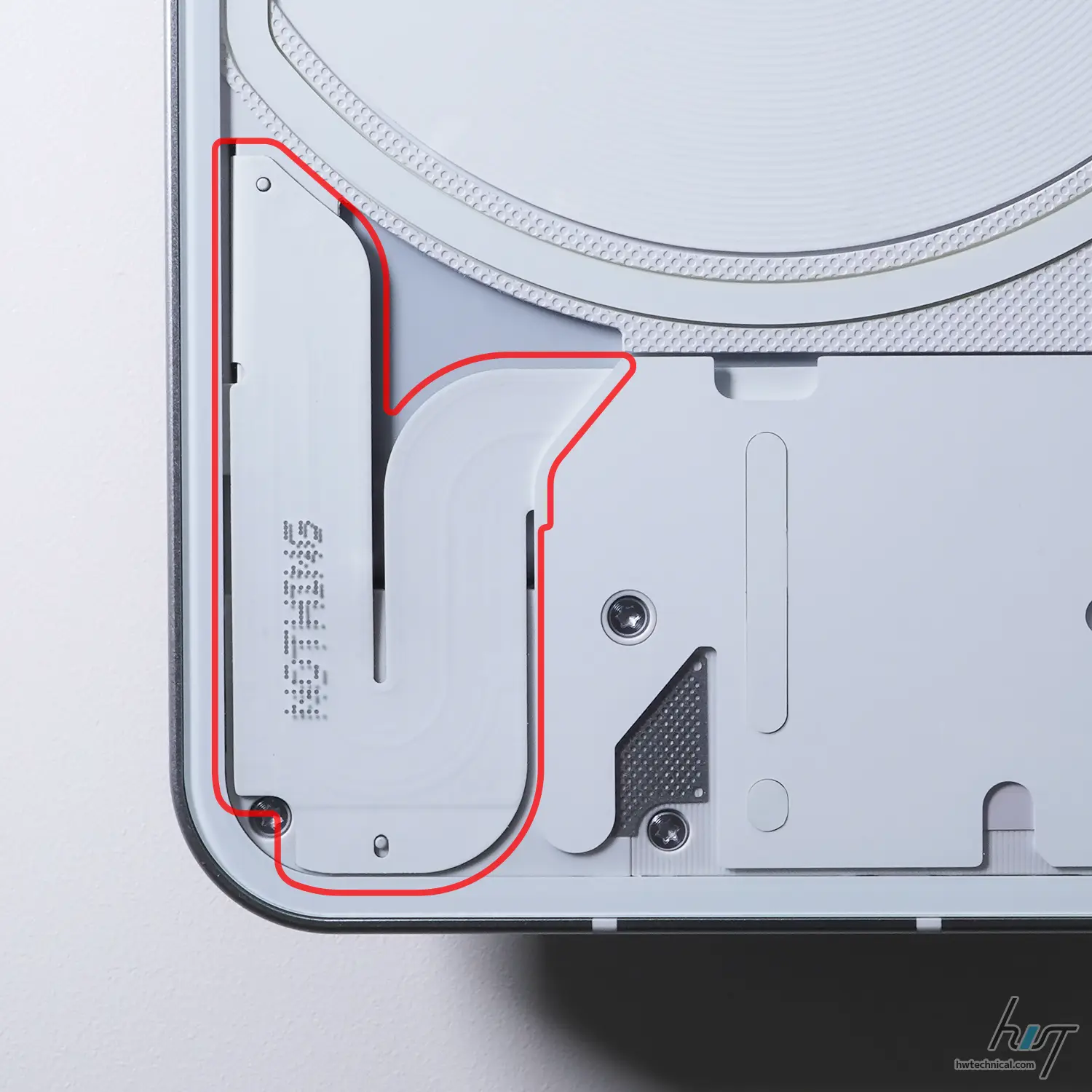

Glyph LED – Bottom

Type-C付近のLEDモジュールのコネクタは抜け防止のためのロック板付き。

白い飾り板は両面テープで貼り付け。

FPC部分は片面のみホワイト仕上げ。

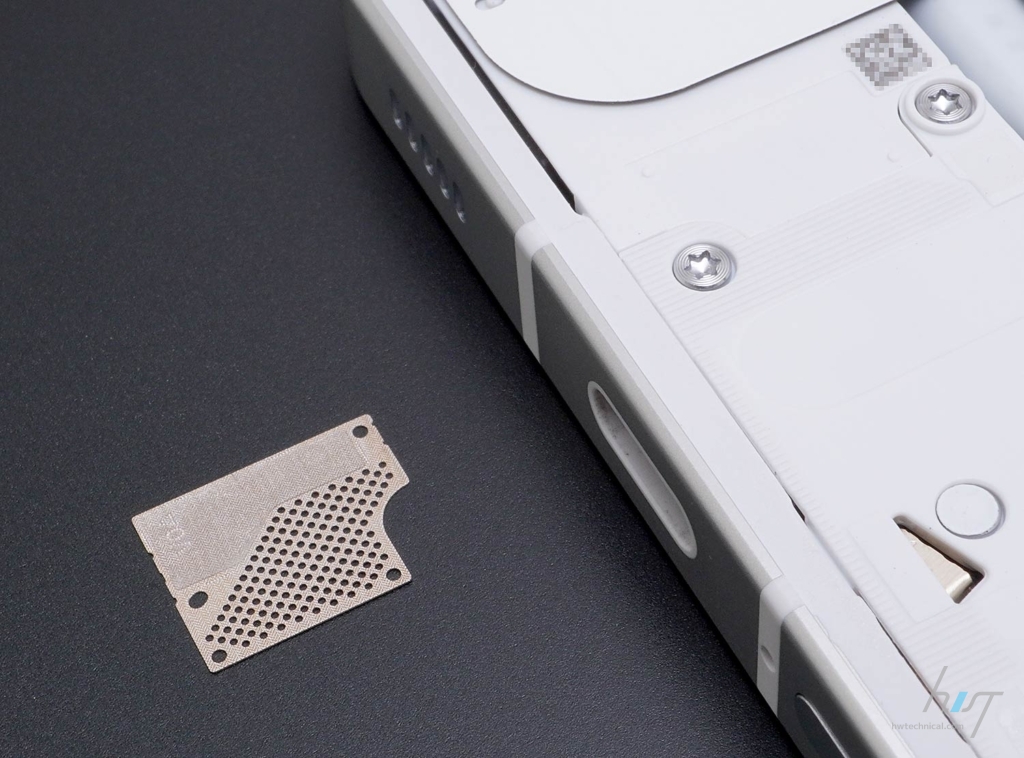

飾りパネル – Bottom

チラリと見えるメッシュは極薄の金属製で細かい穴が非常に高い精度で空けられています。

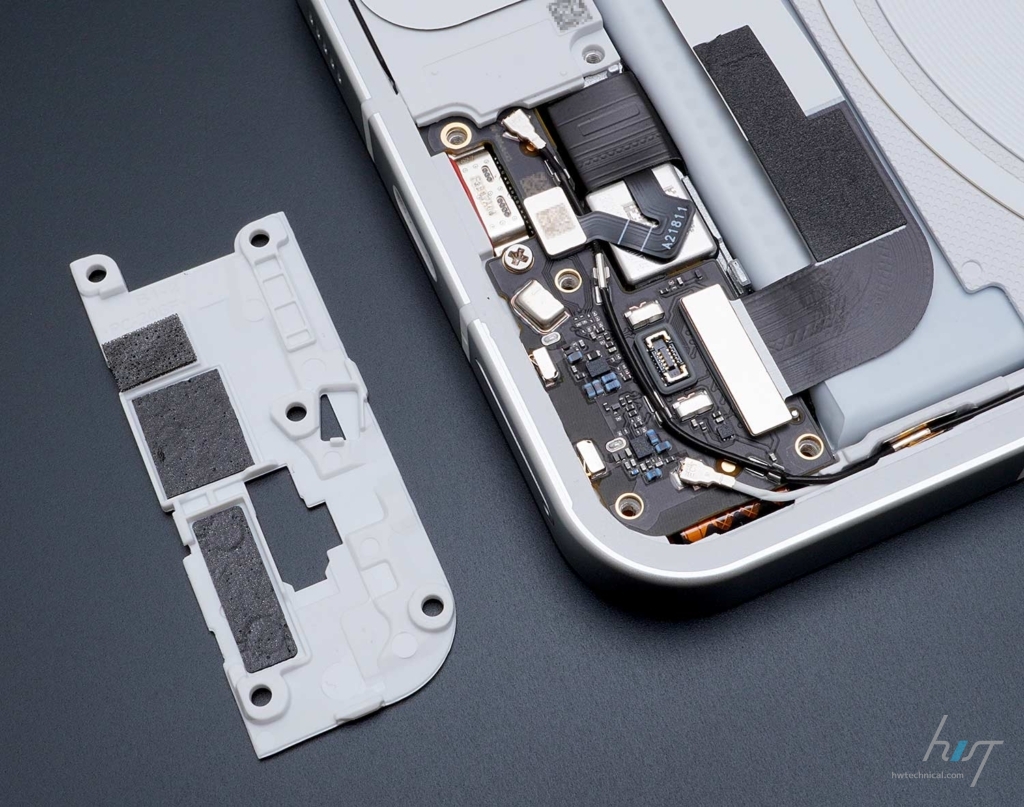

樹脂製のカバーを外すとサブ基板が露出。

イヤースピーカー

目隠しカバーを外すとシートアンテナのような部品が貼られています。

「SAR」と印刷されており、電磁波の被吸収率の制御に関連する部品かもしれません。

イヤースピーカーは密閉型。

タリーライトカバー

赤いライトガイドがインサート成形されたカバー。

少し離れた位置のLEDから発された光を点灯面まで導きます。

カメラカバー

ここからは部品の構成が複雑です。カメラカバーにアクセスするためにはサブ基板に繋がるBtoB FPCを外し、バッテリーカバーを起こしておく必要があります。

ワイヤレス充電コイルのFPCは細く切れやすいため注意。

カメラカバーは周囲とは少し異なる色になっていて、背面の色と質感に変化を与えるためだと考えられます。

カバーはカメラ周りのGlyph LEDの発熱を拡散するためか板金との一体成型品になっています。

サブマイク、フラッシュLEDと拡散レンズも一緒に外れます。

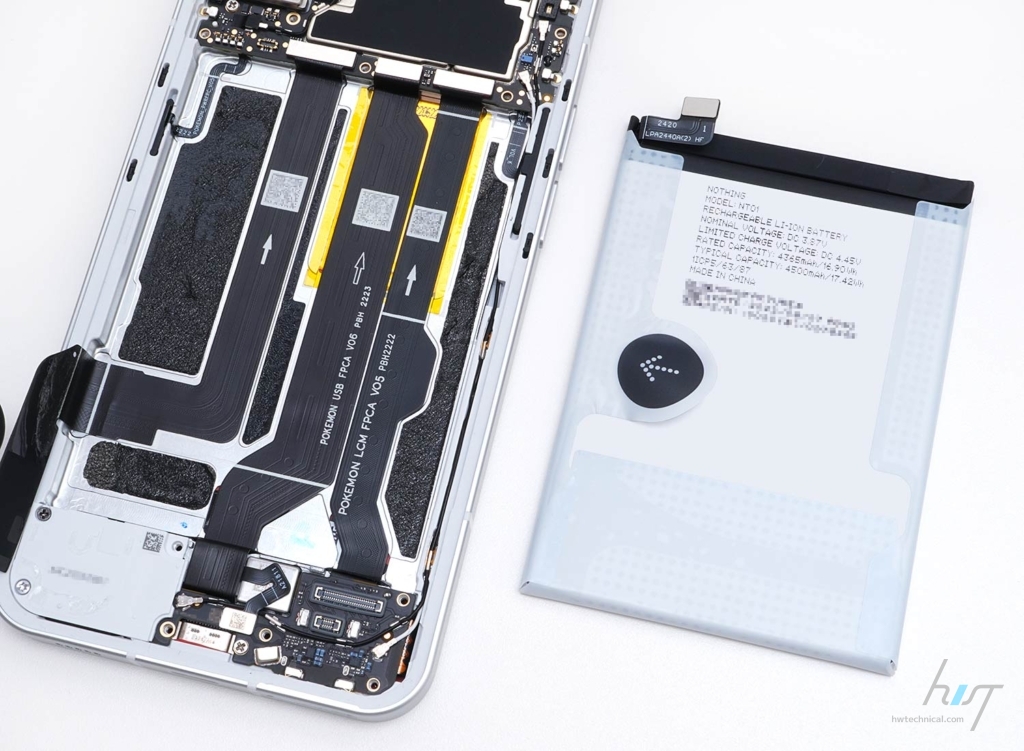

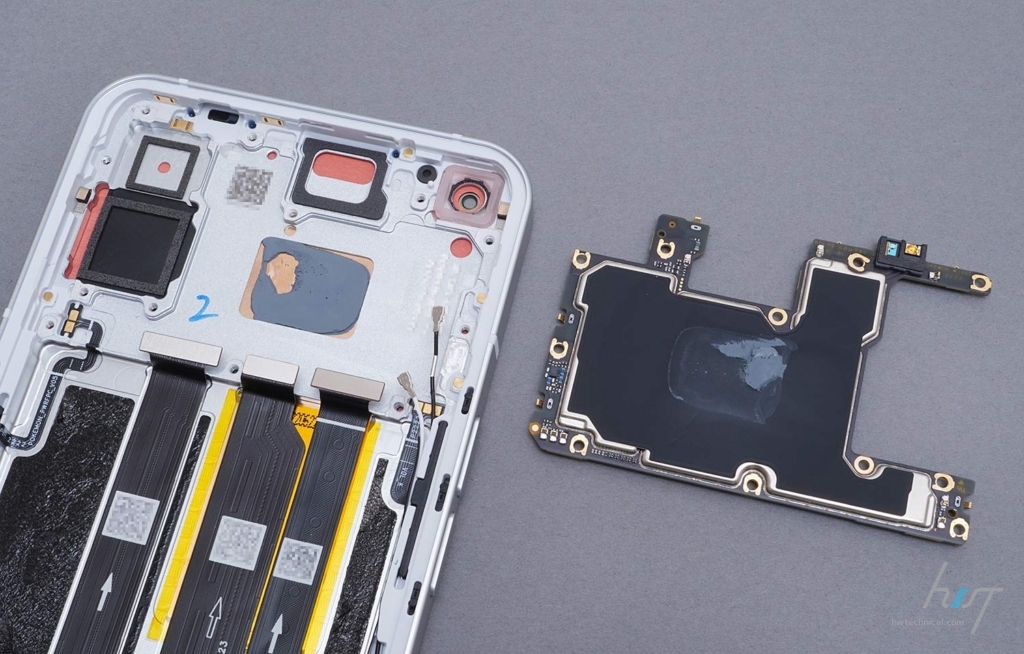

基板カバー / バッテリーカバー

基板カバーとバッテリーカバーを外してようやく見える主要部品。

基板カバーには大きな熱拡散シートが貼られています。

Glyph LED – Top

カメラ周りとイヤースピーカー横の2つのLEDモジュールは両面テープ固定。

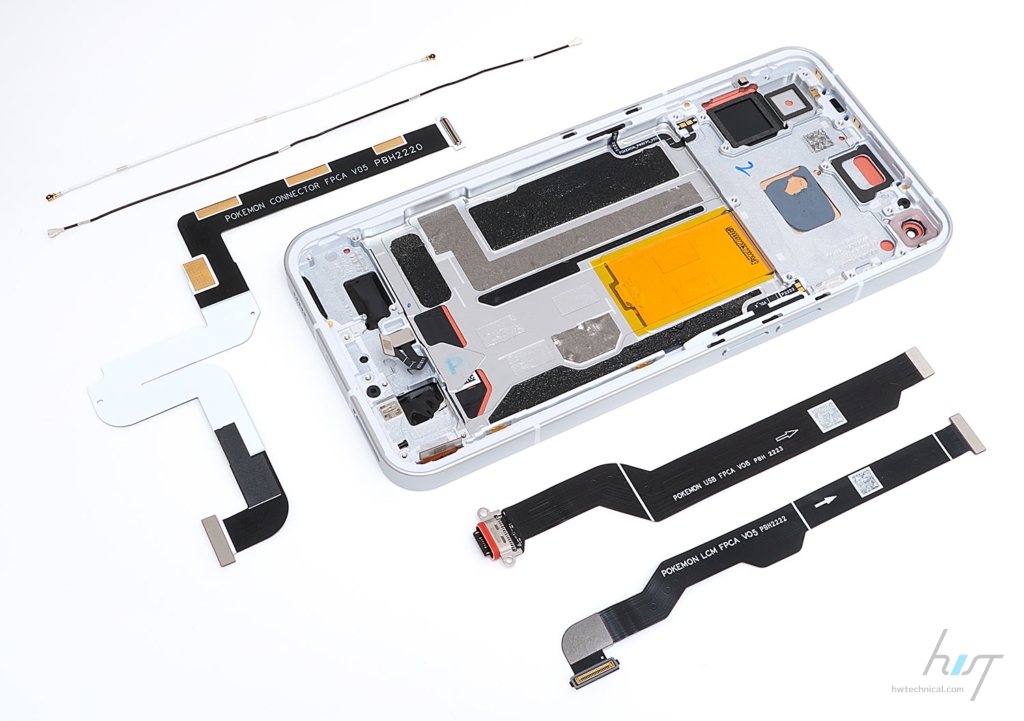

ワイヤレス充電コイル / NFCアンテナ

ワイヤレス充電コイルとNFCアンテナが一体になった一枚のシートが両面テープでバッテリーカバーに貼り付けられています。

NFCの位置は本体背面の中央部ということになります。

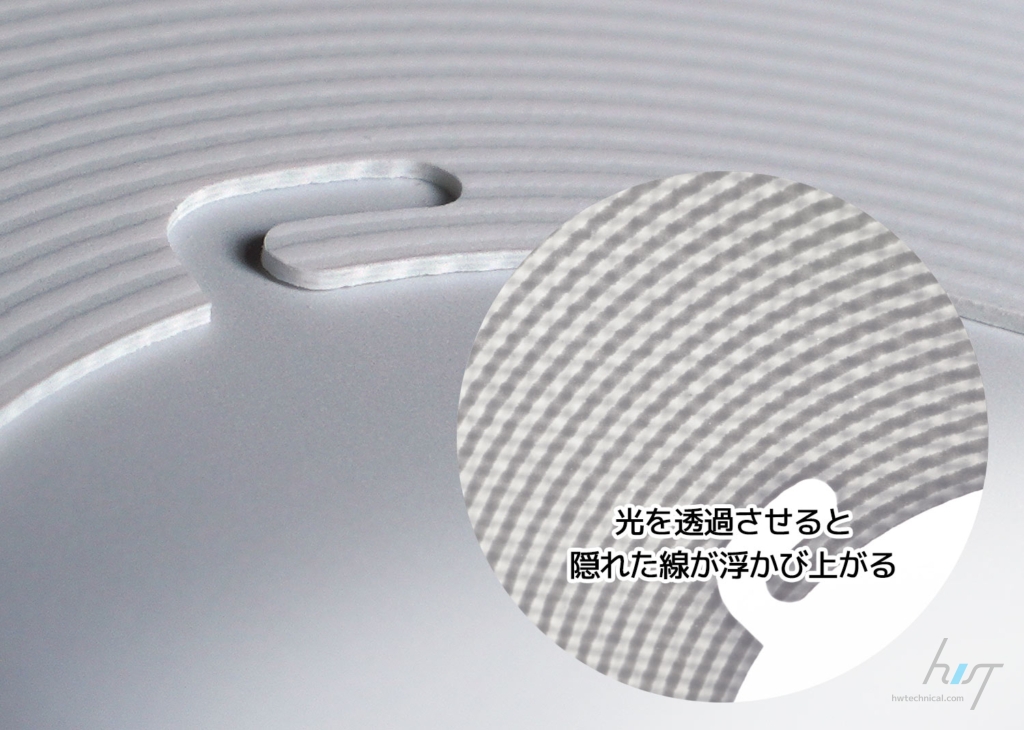

Glyph LED – battery

LEDモジュールと飾り板も両面テープで固定。

ワイヤレス充電コイル部分の飾り板の断面をよく見ると規則的な陰影があり、なにやらただの板ではない様子。

裏側から光を透かしてみると網の目状に交差する線がうっすらと浮かび上がります。

この板は複層になっていて中間層に普段は見えない線が隠されています。

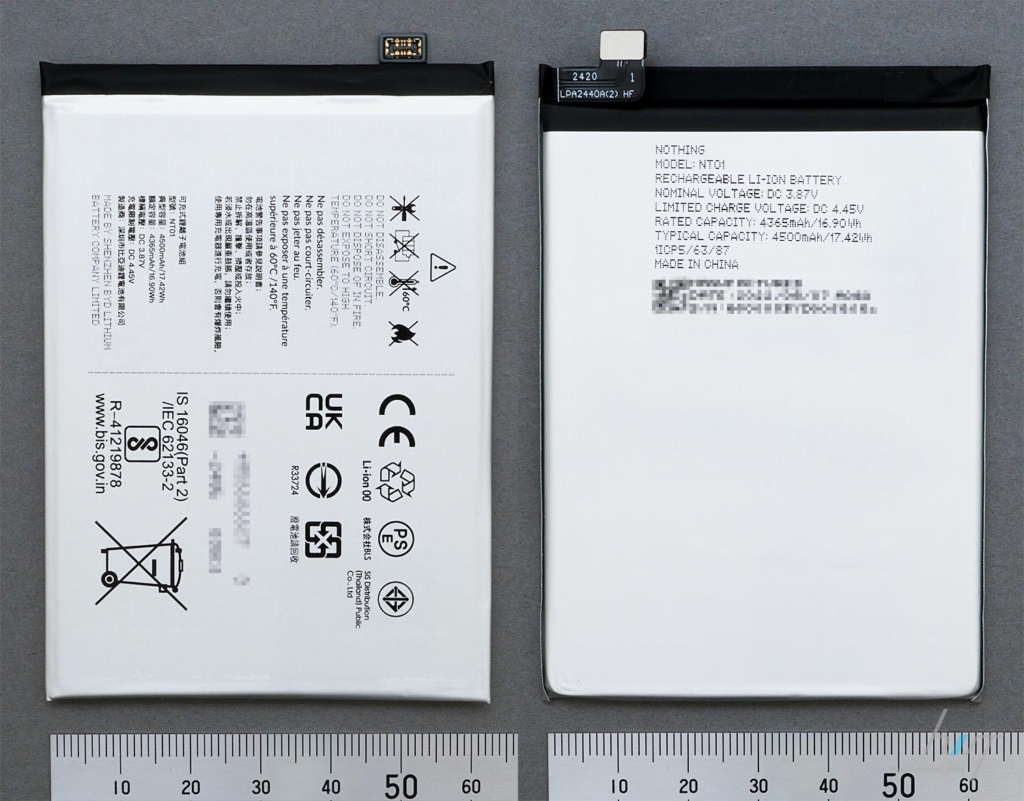

バッテリー

バッテリーはタブを引っ張って剥がすタイプ。

・モデル名:NT01

・PSEマークあり

・容量:4500mAh

・メーカー:BYD

・サイズ:縦89×横63×厚さ4.4mm

・重量:60g

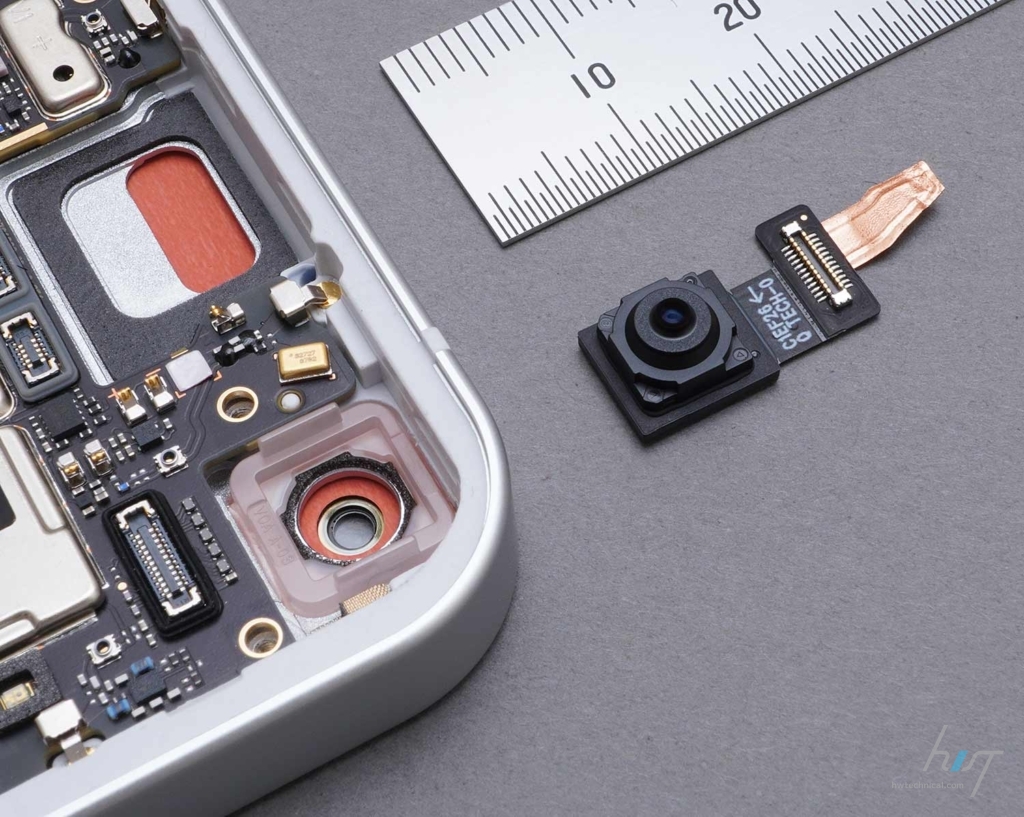

カメラ

OIS(光学手ブレ補正)をもつメインカメラは15mm×15mmの大型のモジュール。

各カメラのセンサーは以下の通り。

メイン 50MP:SONY IMX766

広角 50MP:SAMSUNG JN1

フロントカメラは16MPのSONY IMX471。

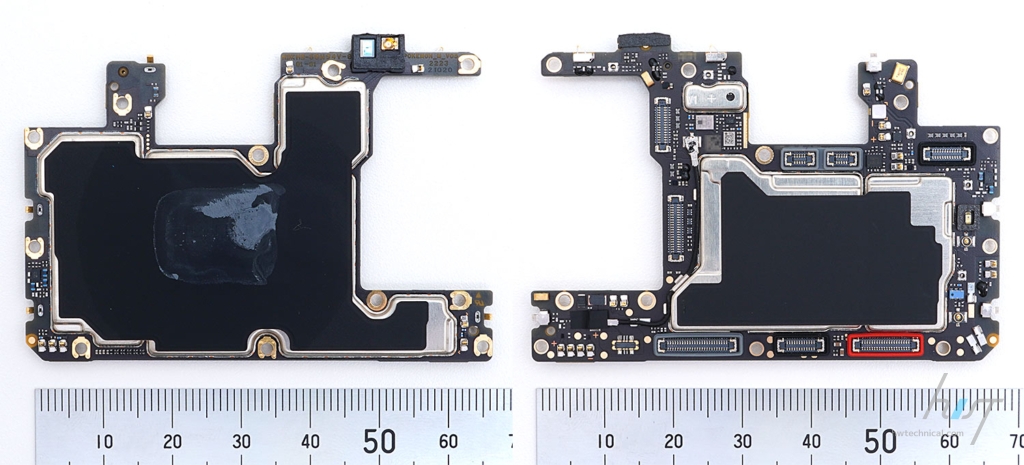

メイン基板

導熱グリスで基板の熱をベイパーチャンバーへ放熱。

リアカメラ2ヵ所を除くすべてのコネクタをゴムパッキンで保護。

シールドは全てはんだで固定されていて開けることはできません。

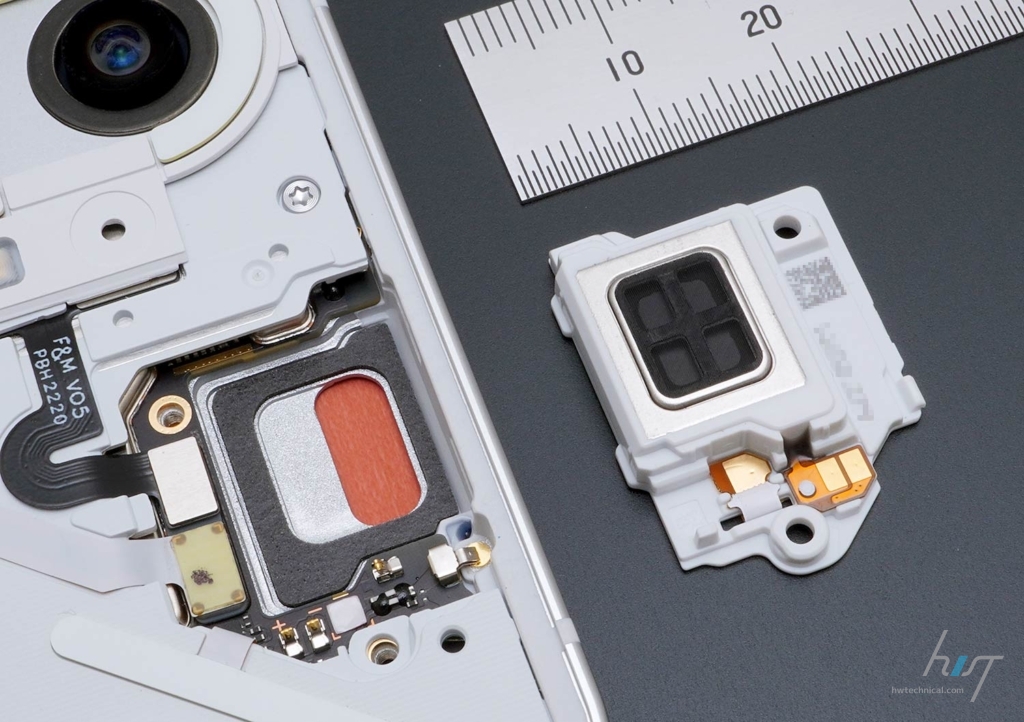

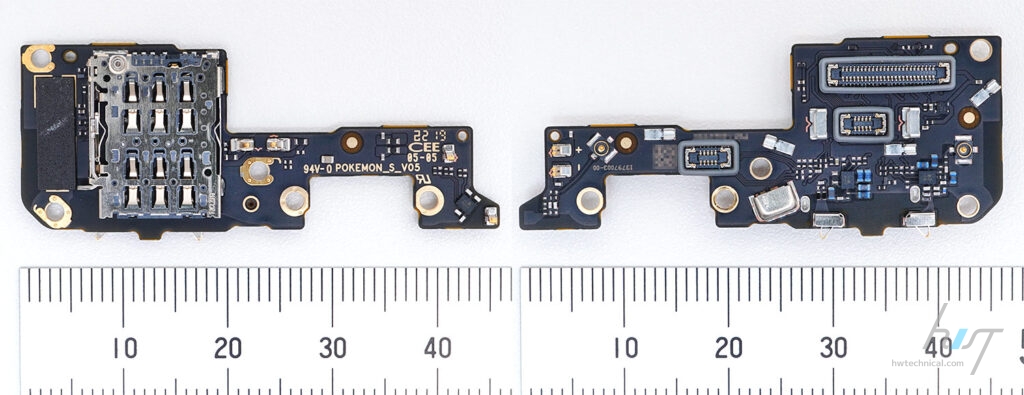

スピーカー、バイブ、サブ基板

小型ながらエンクロージャータイプのスピーカー。

スピーカーの開口部はゴムパッキンで簡易的な止水効果を持っています。

バイブはリニアアクチュエータータイプの角型モジュール。

サブ基板もコネクタ周りは全てゴムパッキンで保護。

Type Cコネクタ、同軸ケーブル、BtoB FPC

ゴムパッキン付きで簡易止水仕様のType-CコネクタはFPCで直接メイン基板に接続します。

注目すべきは複雑な形状のBtoB FPC。2枚の基板を接続するFPCで、回路的には短ければ短いほど良いのですがあちこちをクネクネと行ったり来たり。

なぜそのような形状にしたかというと、複雑な回路にしてでもこの部分のデザインを本物のFPCでカッコよく表現したかったのだと言って良いかと思います。

“それっぽい何か"でごまかすのではなく、実際に機能している部品を見せる本物志向に人は無意識に惹き付けられているのだと思います。

FPCには「POKEMON」の印字。

画面内指紋センサー

センサーはカメラを使った光学式。

光を透過するOLEDディスプレイの特性を利用して指紋を読み取ります。

カメラから指紋がどのように見えているかどうかはOPPO Reno7 Proの分解記事で詳しく解説しています。

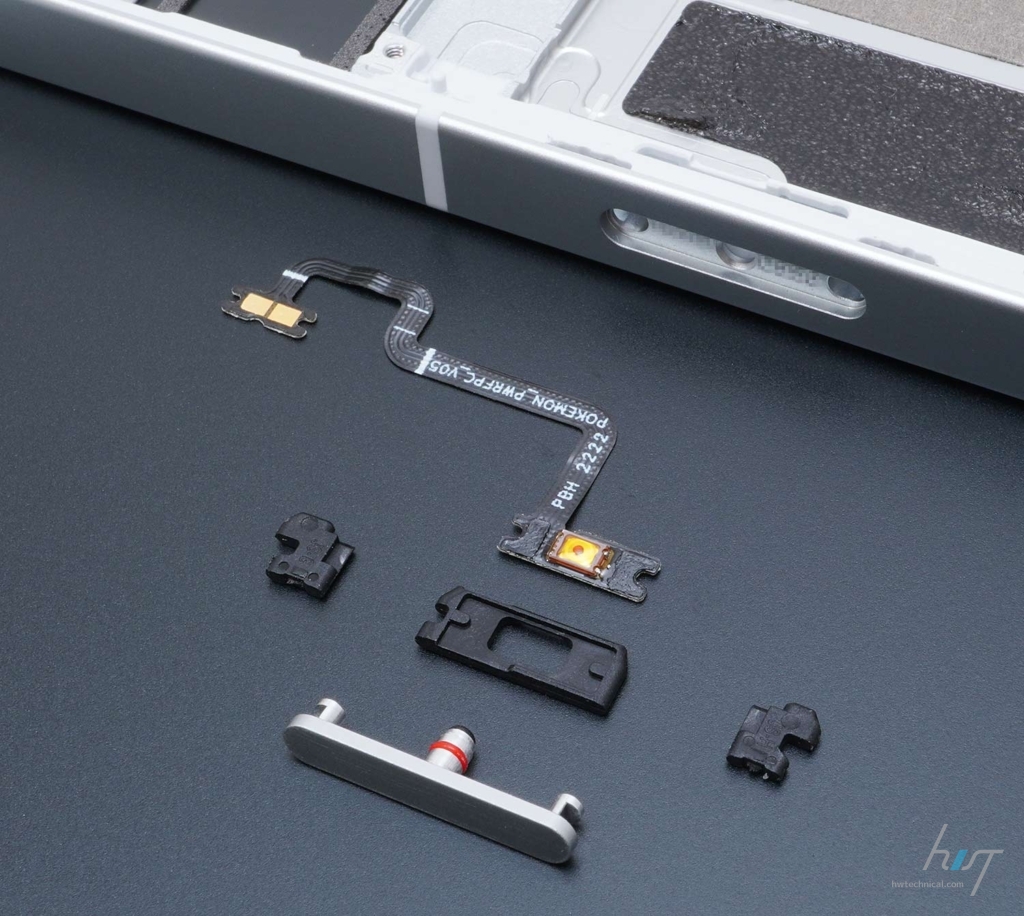

電源キー、ボリュームキー

金属製のキートップを外側から入れ、2つのストッパーを差し込んで抜け止めする構造。

キー軸に嵌められた赤いOリングによって簡易的な止水構造となっています。

電源キーと同様の構造のボリュームキー。

ディスプレイ

ディスプレイは接着剤と両面テープでメインフレームに固定。

ベゼルの太さに比例して接着エリアが広いため接着力は超強力。破損無く分離させることは困難です。

ガラスの厚さは0.5mm。

メインフレーム

アルミと樹脂の一体成型で作られたメインフレーム。

熱拡散シートを剥がして中央に見える銅色のプレートは基板を冷却する液冷システム、ベイパーチャンバーです。高い熱伝導性で基板の熱を素早く吸収し広範囲に拡散します。

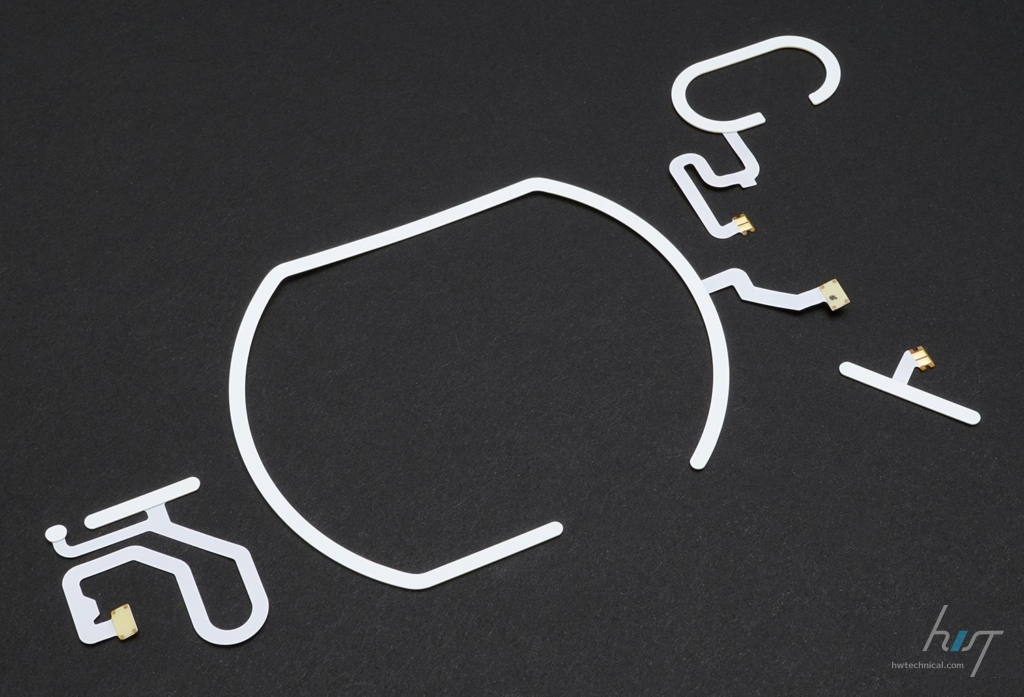

Glyph LEDモジュール

LEDモジュールは全部で4つ。

裏面を見るとぎっしりとLEDが詰まったパターンが見えます。

その数はこの部分だけでも54個。換算すると1cm2辺りに140個にもなる密度。

公式によるとLEDは全部で947個とのこと。

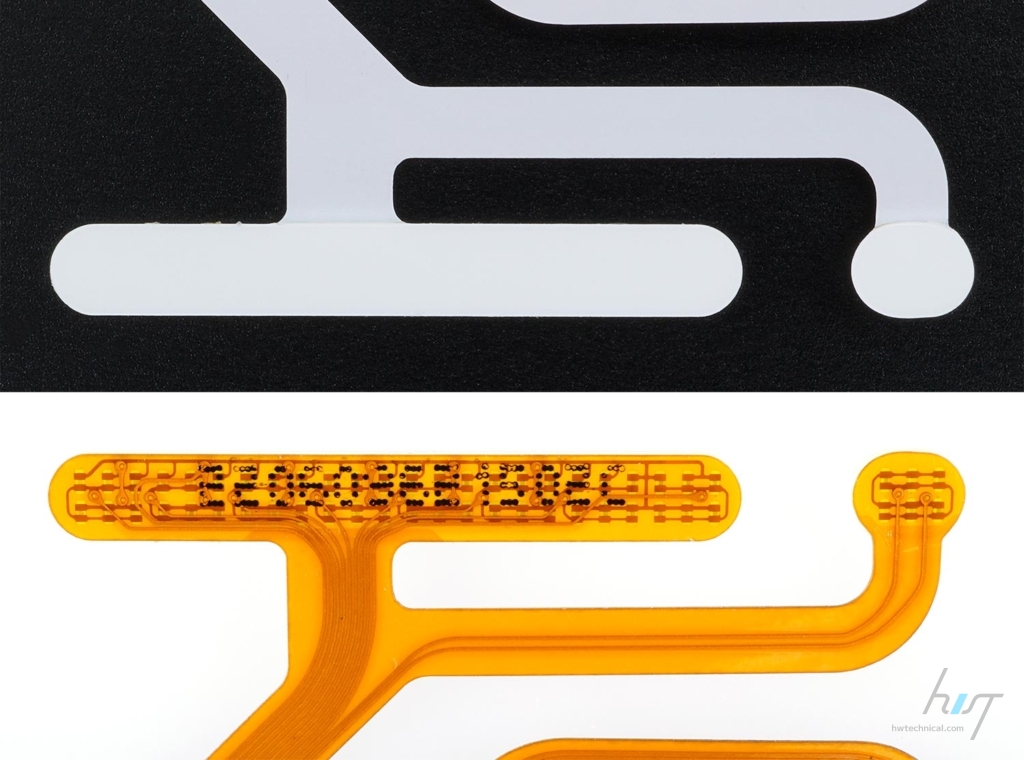

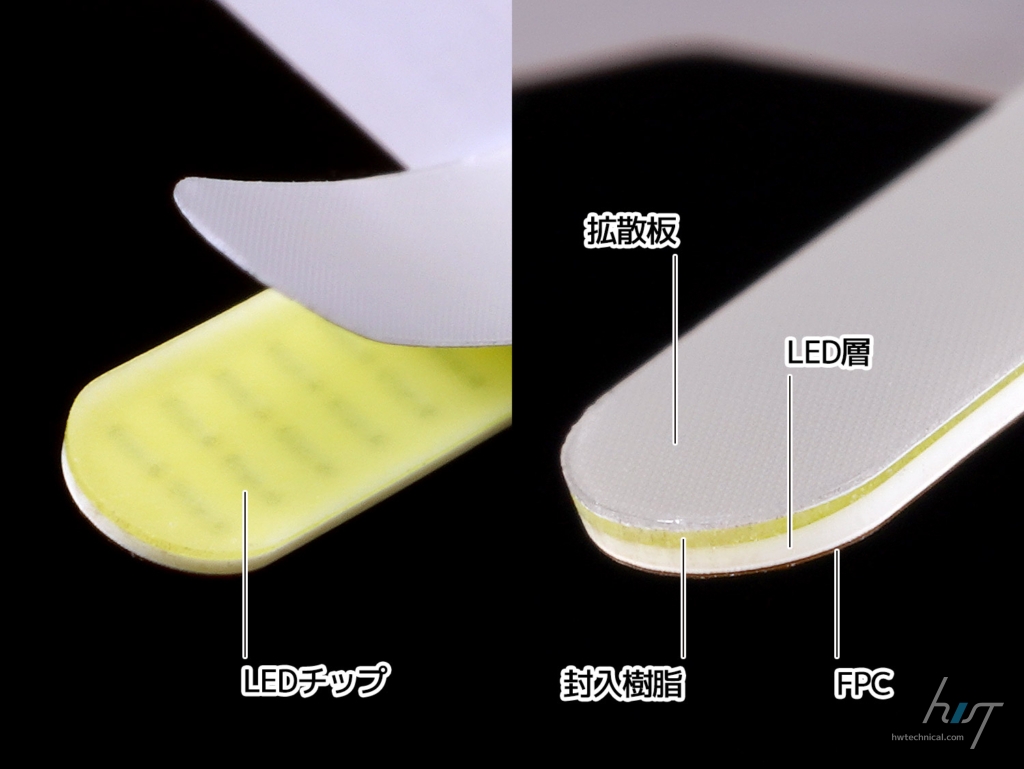

モジュールは4層構造。拡散板をめくるとLEDチップが見えます。

高価なハイエンド液晶テレビで採用される直下型LEDバックライトシステムに類似した構造です。

そして驚くことに厚さはたったの0.45mm。この中に全ての構成要素を詰め込んだ超薄型の直下型LEDモジュールです。

直下型LEDを使用しているとは思いもよらず、光のラインアートをムラ無く強力明瞭に美しく表現するためのこだわりを感じます。

分解完了

部品の固定に両面テープを多用している上、組み立て順序が複雑で分解難易度は高め。再利用ができない部品も多数あります。

基板などの主要部品に行きつくまでには多くの無関係の部品を犠牲にする必要があり、修理を難しくしています。

テープ固定が多い故に所々に「この接着強度で大丈夫か?」と感じるところも。

講評

背面デザインの実現ために部品が多く構造も複雑。

背面ガラスの中に異物が入らないようにクリーンな生産環境と製造能力を持った工場で生産しなければならず、他モデルに比べて組み立ての難易度も高く相応の生産コストがかかっていることが伺えます。

さらに独自部品の多用による部品コストの上乗せも考えると6万円台の端末価格ではほとんど利益が無いのではないか、と想像します。

品質部分も気を遣って設計されています。

内部に繋がる開口部分にはゴムパッキンを使用し、非防水モデルながら簡単には浸水や異物の侵入が無いようになっていました。

ベイパーチャンバーを使用した放熱の効率化、大型の熱拡散シートの配置など全体的に最近のスマホのツボを押さえた構成になっています。

このような理由から経験と能力のあるところで設計・生産が行われていると推測できます。

デザインだけでなく基礎品質も価格も意識して作られているあたりは「余計なものは省き、本質を追求する」というNothing phone(1)のコンセプトに則っているように感じます。

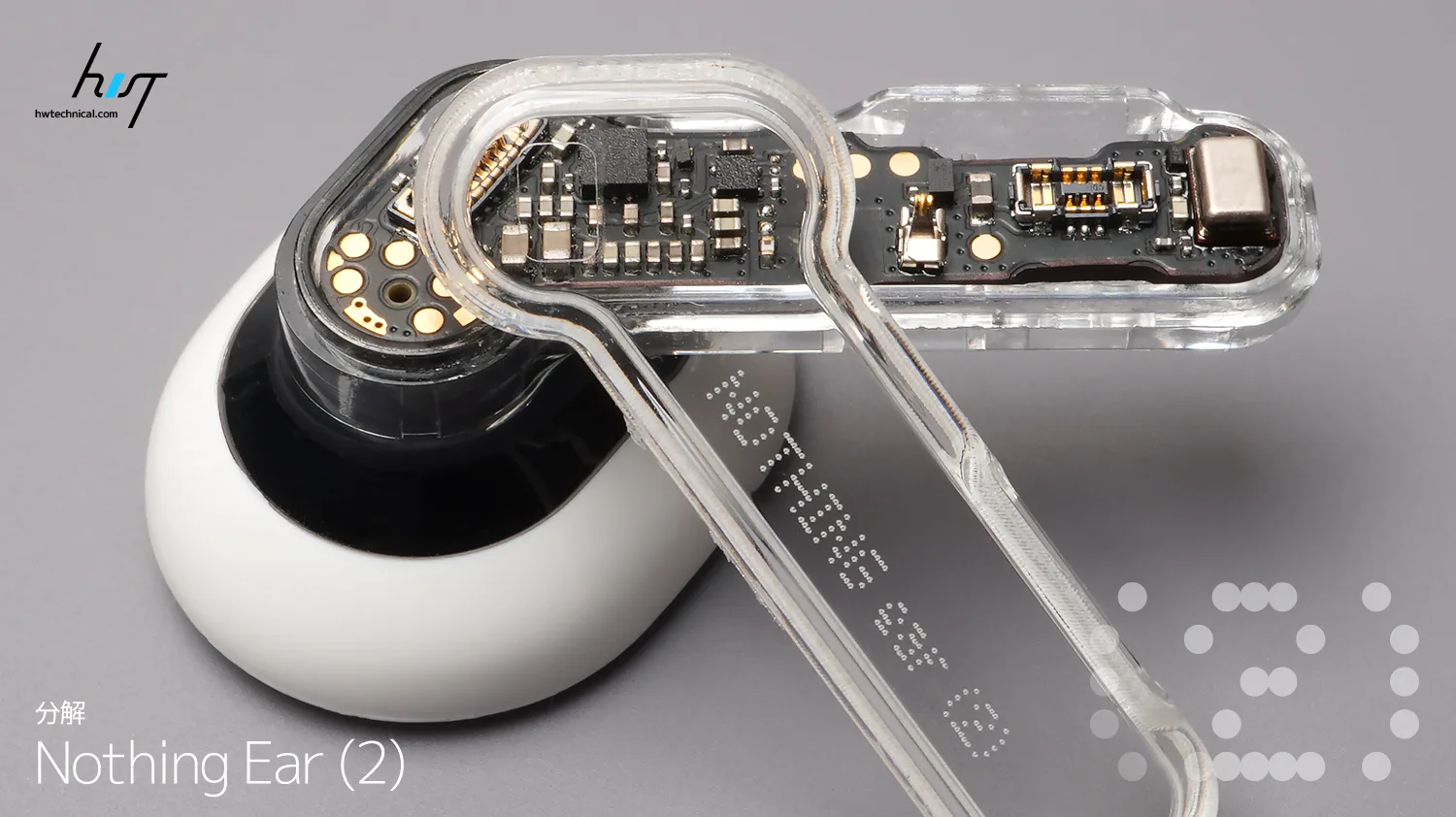

そんなNothingの中身が見える完全ワイヤレスイヤホンear(2)の分解記事はこちら。

ディスカッション

コメント一覧

分解 ありがとうございます。 かっこいいですね 発送されるのが楽しみです