Samsungは更なる薄型化にまだ余力を残している。「Galaxy S25 Edge」を分解。

2025年5月27日に発売されたSamsungの薄型スマホ「Galaxy S25 Edge」を分解。

どうやってこの薄さを実現したのか、Galaxyが定義する薄型とは何なのかを探るべく内部を見ていくと、意外なことにSamsungは薄型化にまだ余力を残していることが分かりました。

意外に普通な内部レイアウト

背面パネルを開けた瞬間、まず驚かされたのは内部レイアウトが想像以上に“普通”だということ。

各部品の配置や占有率も一般的なスマートフォンと大差ありません。特別な形状や奇抜なレイアウトではなく、従来の設計を洗練して薄型化を成功させたことを物語っています。

そんな中で目を惹くのはスピーカー。限られたスペースにあってなお大型のスピーカーが収まっており、安易に性能を犠牲にしない設計が根底にあることを示唆しています。

一見の“普通”のなかに潜む技術的挑戦が、S25 Edgeの真価に違いないと想像させます。

薄さよりも本物の質感を選んだ

背面パネルの素材はCorning製強化ガラスの定番「Gorilla Glass Victus 2」。

ガラスの厚さは0.4mmで、S25の0.65mmから39%薄型化。

より薄く、軽くできる繊維強化プラスチックを採用する薄型モデルが増えつつある中、あえてガラスを選び、素材が持つ硬さ、冷たさ、奥深い繊細な光の反射といった質感を追求。

本物の素材だけが持つ質感をよく理解しているからこそ、薄さを犠牲にしてでもガラスを採用すべきと判断できたのだと思います。

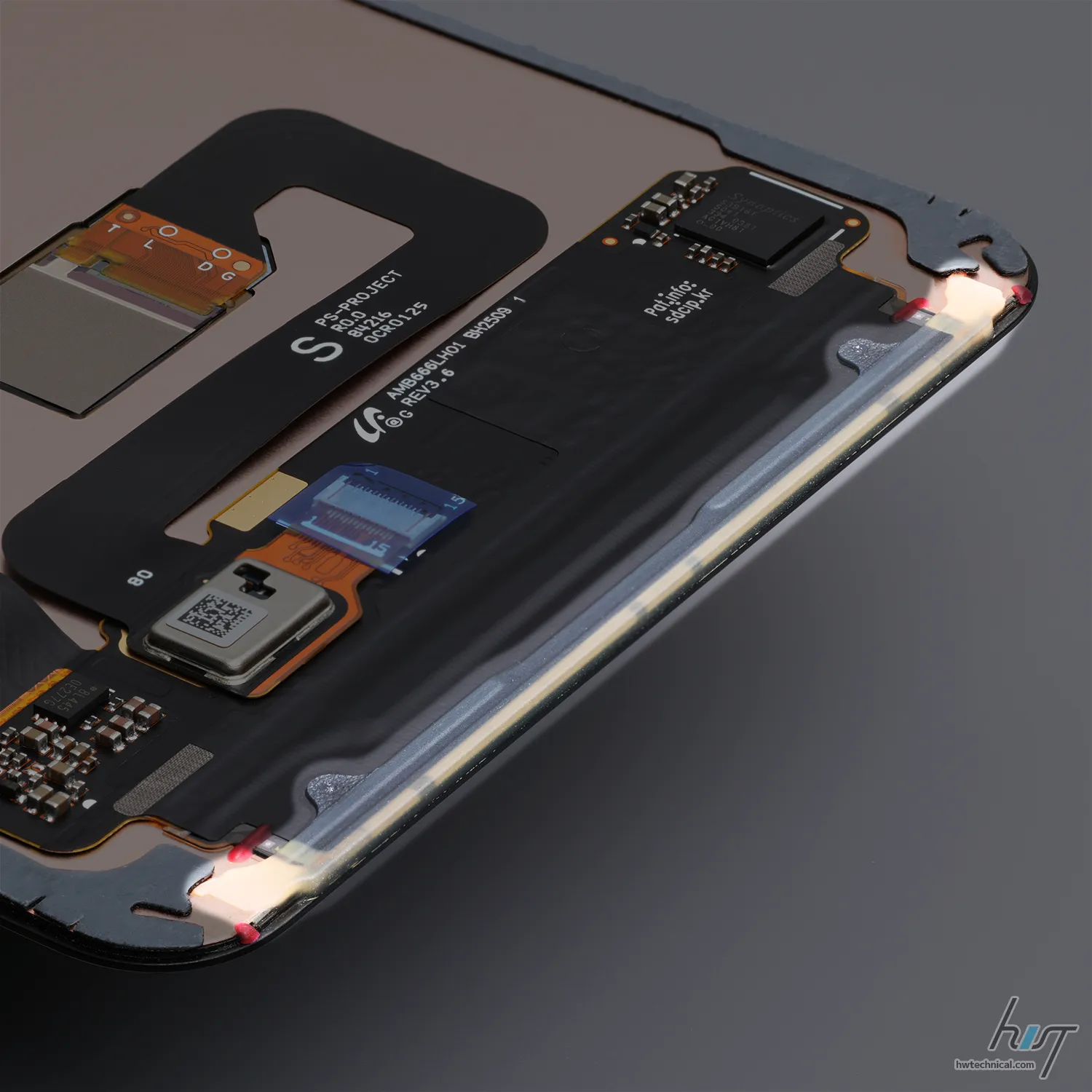

ワイヤレス充電コイルと背面放熱

ワイヤレス充電コイルは放熱シートの中に埋め込まれています。コイルパッド部の厚さは0.33mmあり、薄型を突き詰めるには痛い数字です。

それでもSamsungは多少の薄さを犠牲にしてSシリーズのユーザビリティを保つ選択をしました。

しかし丸々0.33mmを上乗せしたわけではありません。コイルパッドを避けるようにFPCケーブルを這わせることで厚さの増加を最小限に留めるように工夫しています。

大型の熱拡散シートは基板背面側の放熱を担っています。

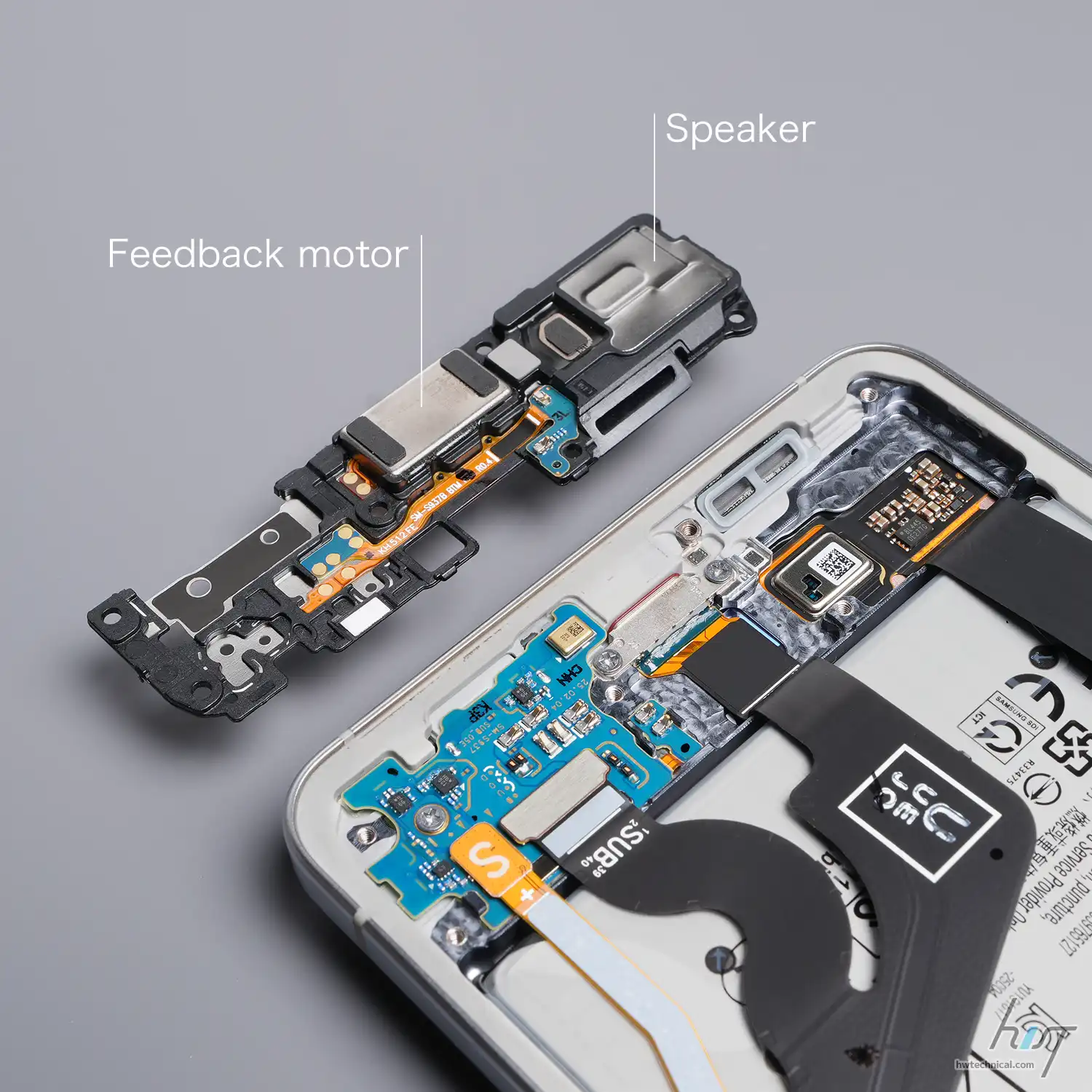

フィードバックモーターも大きめ

Bottomスピーカーとフィードバックリニアモーターはサブ基板カバーに一体化。

大型のスピーカーが収まっていることは既に確認できていましたが、予想に反してフィードバックモーターまでもが標準的なサイズ。十分な振動量と明瞭なフィードバックで安定した操作感を提供しています。

スピーカーは密閉型。音響強化材が封入されていて音質の向上にもぬかりなく、厚みのある音が出ていたことにも納得させられます。

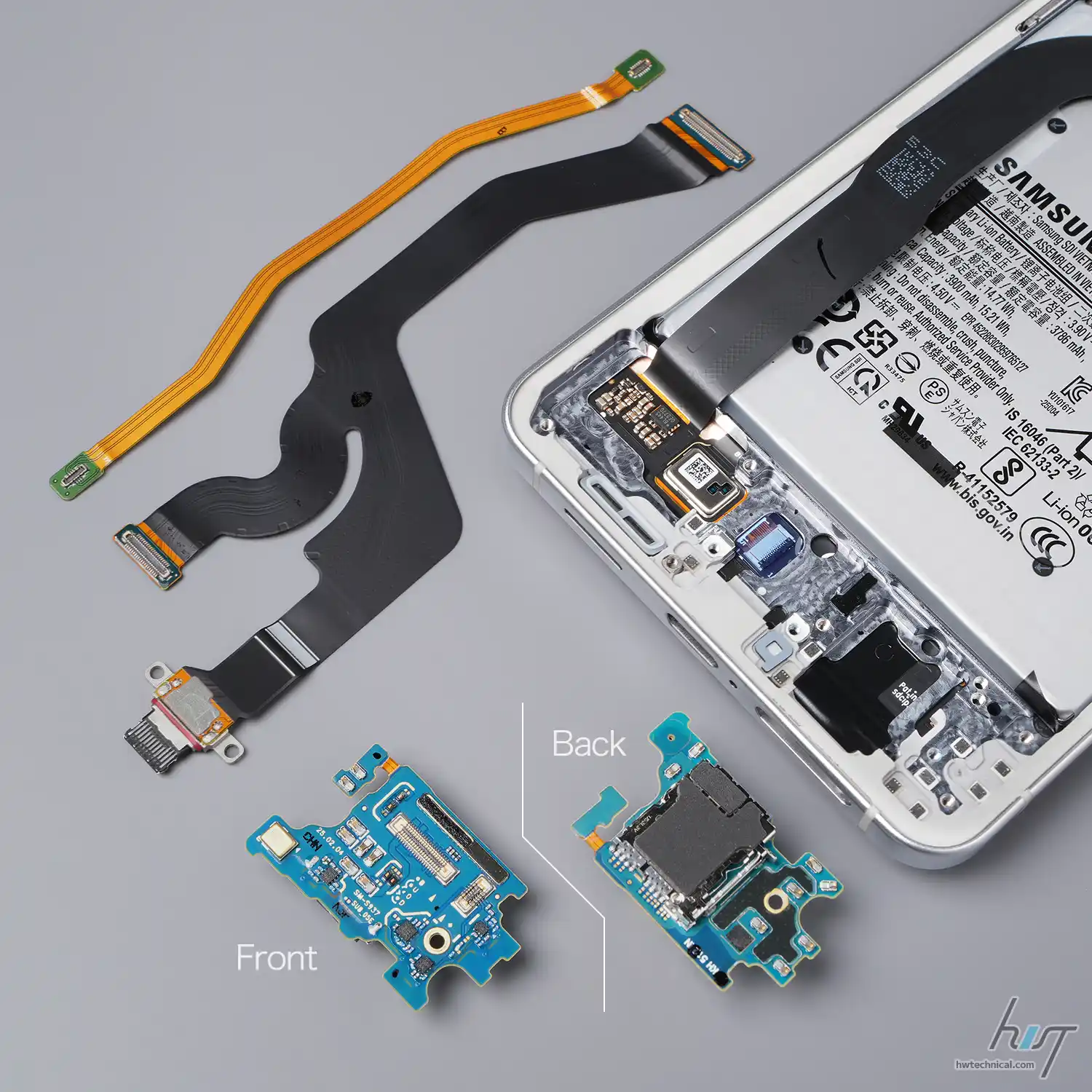

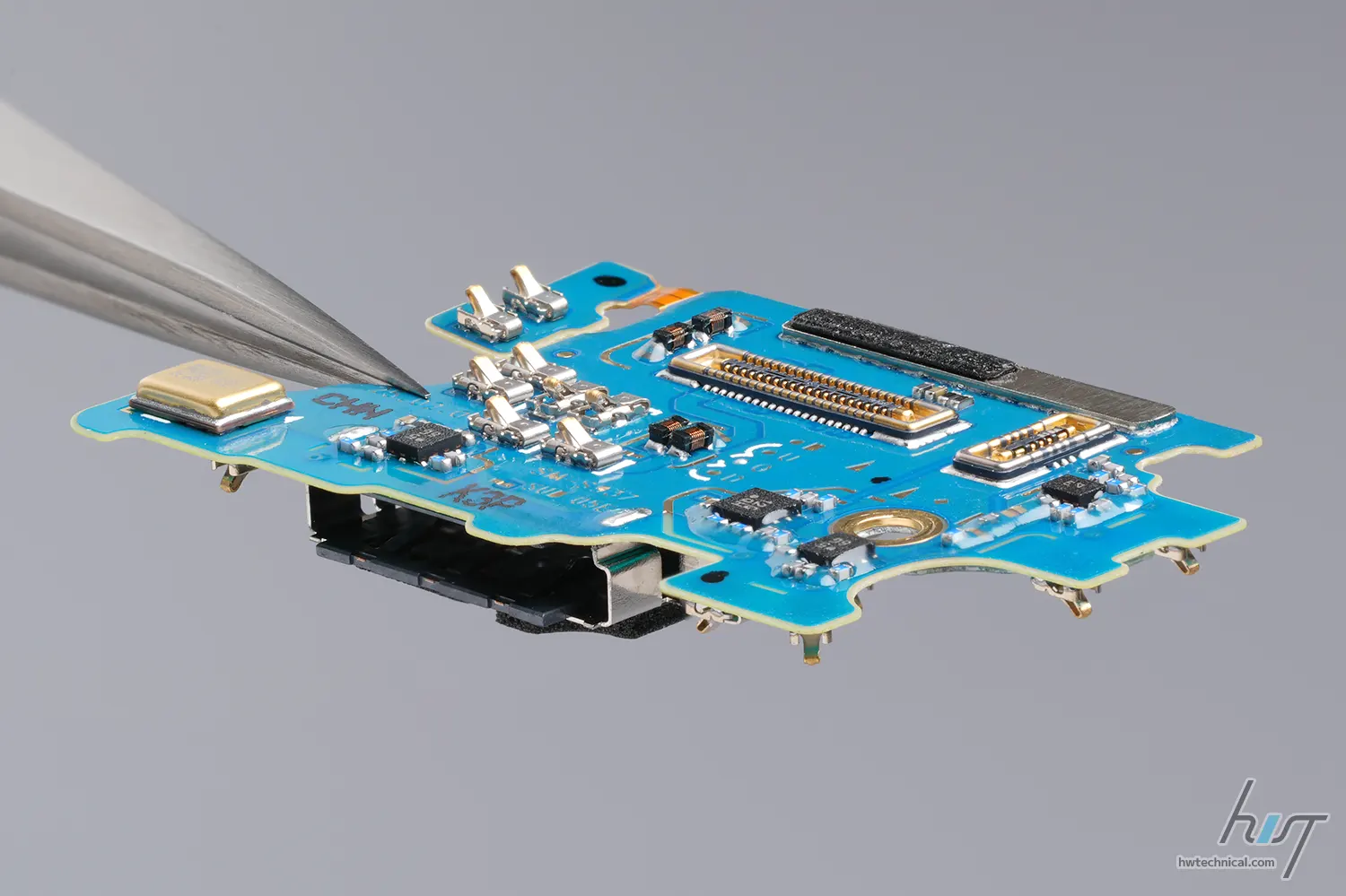

薄型リジッドフレキシブル基板

サブ基板は下部のマイク、SIMカードスロット、アンテナ回路の中継として機能しています。

USB-Cコネクタはケーブルに直結。アンテナケーブルはフラットタイプす。ワイヤレス充電コイルとの重なりを避けるために細めに作られたこれらのケーブルはこのモデルの特徴です。

基板は0.22mmの薄型リジッドフレキシブル基板。所々に入れた補強版と樹脂固めによって変形とチップ部品の脱落を対策し、基板単体で強度を保てるギリギリの薄さを攻めています。

高さが異なるフィードバックモーターの接点のためだけに僅かなフレキシブル層を作ってバネ端子を立体配置する小技も効かせています。

しかし2枚のSIMカードを重ね入れするスロット構造が厚みを増加。トータルの厚さは3.4mmと薄くありません。

1枚用スロットにするだけでも約0.8mm、完全eSIM化すればさらに薄くできる余裕が残されています。

| S25 Edge | S25 | 差分 | 薄型化率 | |

|---|---|---|---|---|

| 板厚 | 0.22mm | 0.50mm | -0.28mm | 56.0% |

| 総厚 | 3.4mm | 4.6mm | -1.2mm | 26.1% |

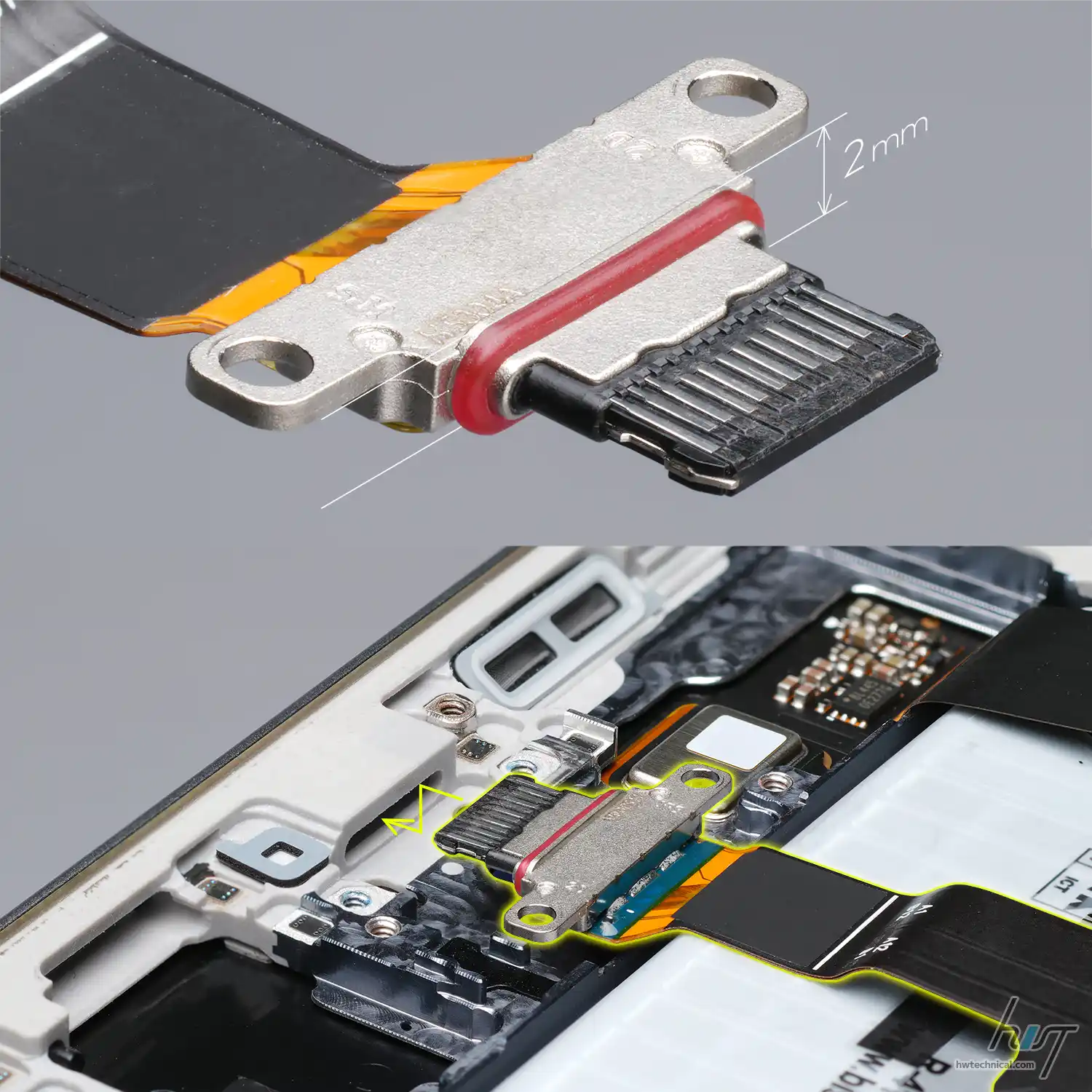

薄過ぎUSB-Cコネクタ

USB-Cコネクタは最厚部でもたったの2mmしかない超薄型。

単体ではコネクタの外殻にあたる金属製シェルを持たず、外装フレームの開口部そのものをシェルとして利用する構造をとっています。

コネクタ単体では構成しきれない形状を筐体側で補完するという発想が薄型化を可能にし、同時に頑丈なフレームを構造の一部として取り込んだことで高い堅牢性も獲得しています。

さすがにこの薄さでは防水設計が一筋縄ではいかなかったのか、Oリングに粘着性をもたせることでこれをカバー。

ペトペトした硬めのグミのような質感のOリングがフレームとの隙間に密着して防水等級IP68を維持しています。

全てのピン接点はコーティングされていて腐食対策にも余念がありません。酷使されるコネクタ周りは薄さ・堅牢性・耐久性をバランスよく成立させる設計になっています。

ハードウェアレベルの音作り

Top側のスピーカーはメインフレームをキャビネットの一部として使用する密閉型構造。Bottom側と同じ大きさのユニットを採用し、音響強化材も封入されています。

上下でスピーカーの構成が揃えられ、偏りが無いバランスの良い音が出せる構造になっています。

実際にまとまりのある音が出ており、薄型のボディから出ているとは思えない音圧も感じられます。

ソフトウェアによるチューニングに頼るのではなく、ハードウェアレベルでの音作りを意識して設計されています。

脇に貼り付けられていたのはアンテナ基板。この付近にはGPSアンテナがあります。

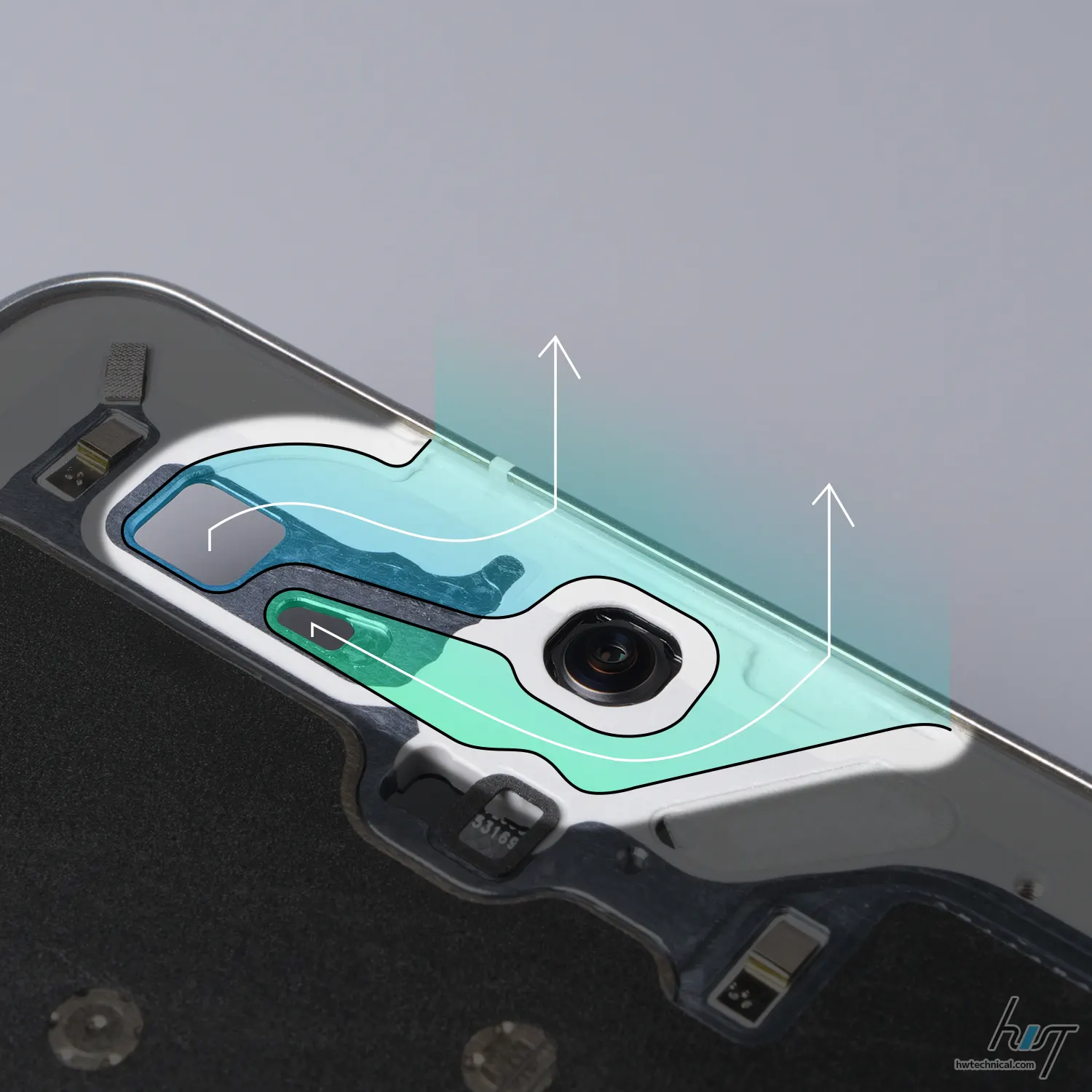

スピーカーからディスプレイ面への音の経路は興味深い形状をしています。

スピーカーの発音面に空けられた大小2つの穴から出た音がカメラを避けるように進み、出口で合流して放たれるようになっています。

この経路もスピーカー容積の一部とみなされていると思われ、音響的な計算に基いてデザインされた形状だと推測します。

複雑で立体的な空間もコントロールする繊細な音響設計が施されています。

面で稼ぐ冷却性能

基板の主要発熱面は導熱グリスを介してベイパーチャンバーと接続。

メインフレームの開口部に基板を食い込ませることで基板の高さを吸収しつつベイパーチャンバーに直接接触させています。これにより基板の低マウント化と放熱効率の向上を両立。

接触面積の広さ、グリス塗布範囲の大きさは他に類を見ないもので、CPUの発熱を強力に放熱する能力を備えています。

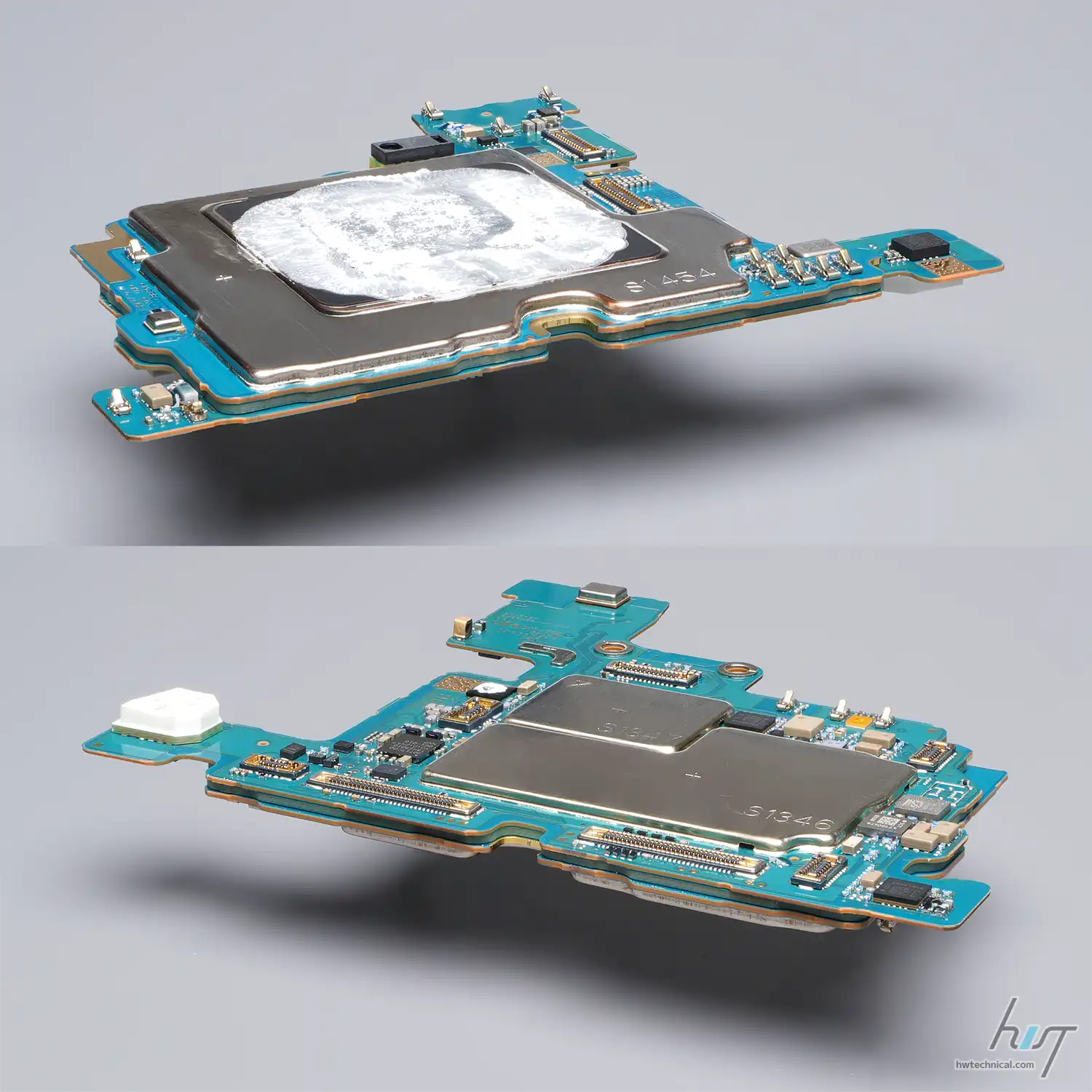

薄型化されたメイン基板

両面マウントの基板を2枚重ねた4面構成のスタック型基板。言うまでもなく薄く、ここにきて薄型モデルの片鱗が姿を現します。

背の高いLEDとセンサー類を除いた総厚は3.5mm。S25から約15%薄くなり、本体の薄型化に貢献しています。

背の高いICはシールドの高さを抑えることを意図してシールドの外に配置しているようで、露出しているICが多いのが特徴的。2枚の基板間のインターポーザー(中間接続層)が薄くなっているのもこの配置の効果とみられます。

2枚の基板の間には導熱グリスを充填し、基板全体の熱を漏れなく放熱部材に逃がせるように熱対策も万全です。

| S25 Edge | S25 | 差分 | 薄型化率 | |

|---|---|---|---|---|

| フロント側基板 | 0.45mm | 0.50mm | -0.05mm | 10.0% |

| リア側基板 | 0.37mm | 0.44mm | -0.07mm | 15.9% |

| 総厚(LED・センサー除く) | 3.5mm | 4.1mm | -0.6mm | 14.6% |

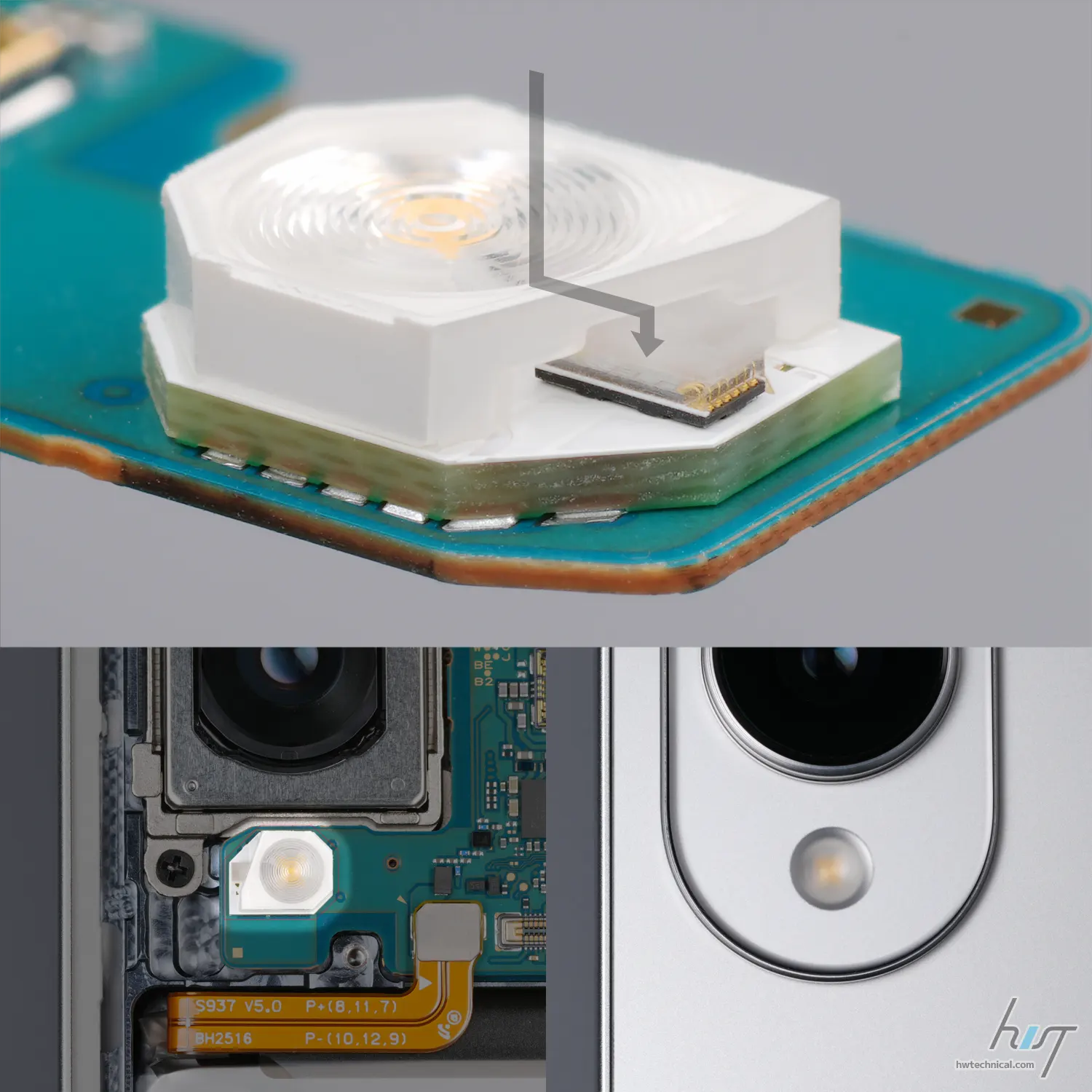

フラッシュLEDに溶け込む環境光センサー

フラッシュLEDをよく見てみるとレンズの奥に環境光センサーが隠れています。

レンズを通して外光を取り込み、周辺の明るさを認識する構造が一つのモジュールにまとめられています。

環境光センサーとフラッシュLEDの一体化はSシリーズの伝統といえる構造。センサー単体での露出を無くすことで、デザインからその存在を完全に消しています。

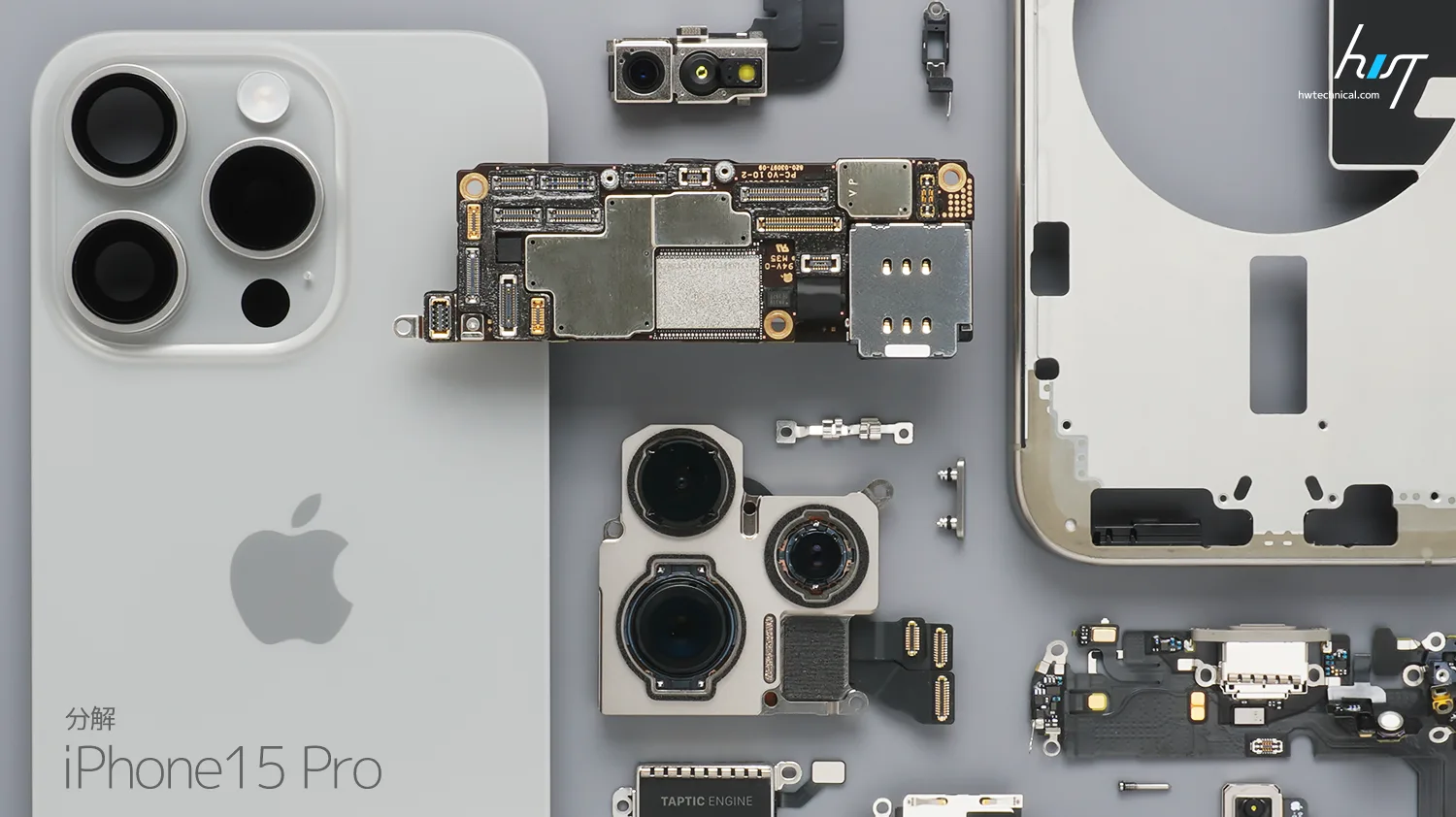

専用設計の薄型カメラモジュール

S25 Edgeのために新たに開発された2億画素の薄型カメラモジュール。

1200万画素の超広角カメラと並んで金属製のフレームに固定されています。

ボディ部分の厚さはわずか4.4mmで、従来型から約19%薄型化。さらに幅も12%縮小され、光学手ブレ補正機構と1/1.3インチ2億画素センサーを持つカメラモジュールとしては異例のコンパクトさとなっています。

しかしこの薄さをもってしても本体内には収まりきらず、背面ガラスを大きくくり抜いてカメラのボディを逃がす必要がありました。

S25 Edgeのカメラバンプのデザインが他のSシリーズと異なるのは、レンズ鏡筒だけでなくカメラのボディもガラスの外に出す必要があったためだったのです。

| S25 Edge | S25 Ultra | 差分 | 小型化率 | |

|---|---|---|---|---|

| 縦 | 18.0mm | 18.7mm | -0.7mm | 3.7% |

| 横 | 16.0mm | 18.0mm | -2.0mm | 11.1% |

| 厚さ | 4.4mm | 5.4mm | -1.0mm | 18.5% |

側面キー

側面キーは、スイッチ基板、補強板金、防水用パッキンとキートップという一般的な構成。

ユニット全体での幅は3.2mmで特別に細いわけではないのですが、本体厚にはあまり影響を与えていません。

ここは普通か、と思いきやスイッチ基板は3つのバネ端子を持つ珍しいタイプでした。

キートップはチタンではなくアルミ製です。

交換しやすいバッテリー

バッテリーは簡単に取り外すことができます。

微粘着で固定された周囲4カ所のタブを剥がし、キャラメルの包みを開くようにしてスムーズに取り外すことができます。

特別な工具は一切不要で、強力な粘着に難儀する必要はありません。バッテリー交換修理は格段に簡単になっています。

それでいてバッテリーの保持には安定感があり、メンテナンス性と安全性がバランスよく共存。長期間の使用とセルフメンテナンスを前提にした設計が垣間見えます。

バッテリーを熱から守る

ベイパーチャンバーとバッテリーの接触面には遮熱目的とみられるシートが貼られています。

断熱素材のようにも見えますが明確な仕様は不明。バッテリーへの熱ダメージを軽減し、性能低下や膨張リスクといったバッテリーの劣化を抑える狙いがあると推測されます。

しっかりと本体に保持され、簡単な交換作業が可能で、熱劣化も対策。バッテリー周りは様々な観点から安全性が強く意識されているようです。

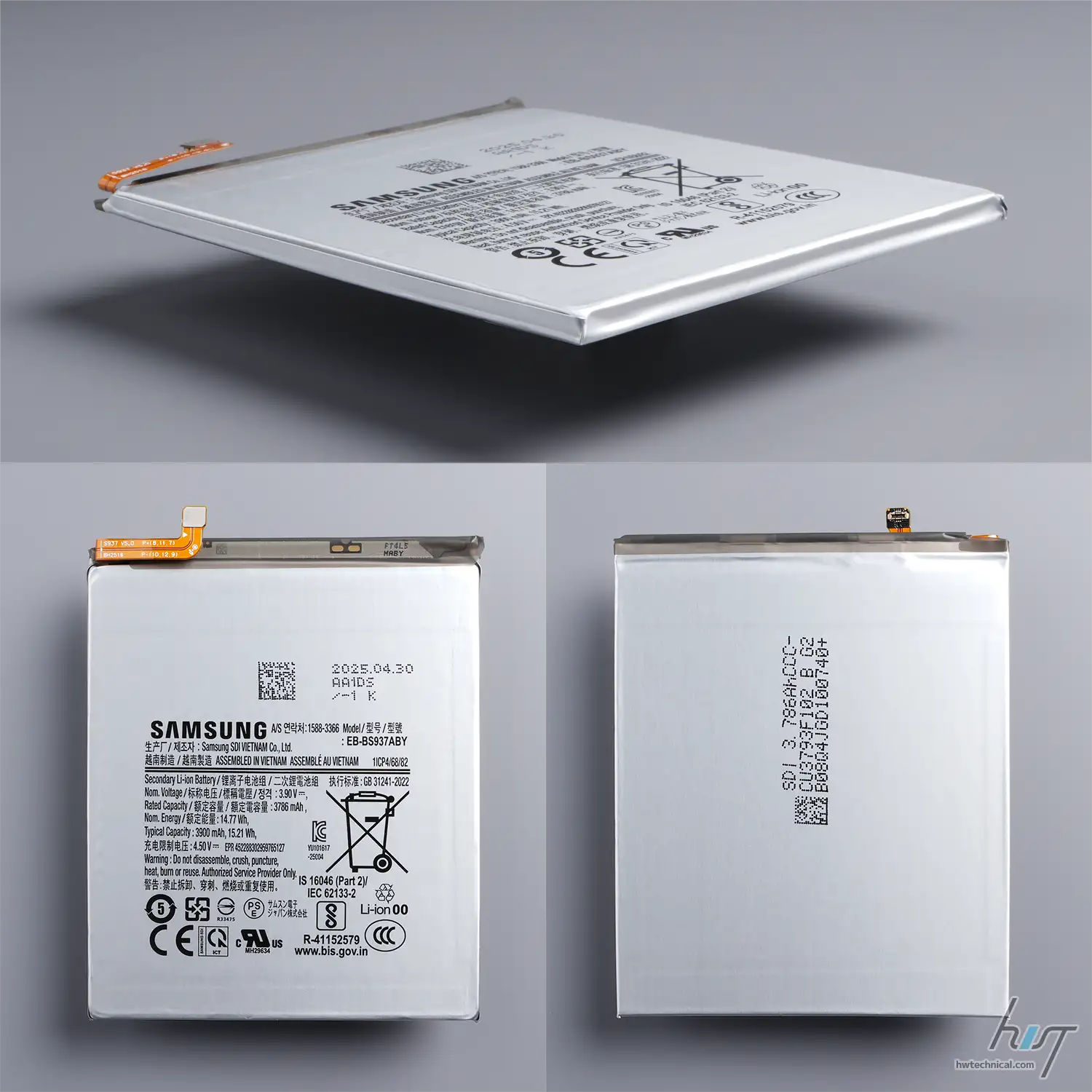

安全優先の薄型バッテリー

バッテリーの厚さは3.5mmで、S25の4.6mmから約24%薄型化。

容量は3900mAhで、最近の高容量バッテリーと比べるとエネルギー密度は一般的な水準です。

このモデルに限らずSamsungが高密度セルの採用に慎重なのは、長期安定性や安全性を優先しているからではないかと考えられます。

本体サイズに対して控えめな容量は、安全性と実用性の絶妙なバランスを狙ったものといえ、ソフトウェアによるバッテリーマネジメントも加味すれば、電池持ちは単純な容量比較では測れないという点は留意しておきたいところです。

銘板の印字にはPSEマークが確認でき、開発段階では日本での発売も検討されていたのかもしれません。

| 主な仕様 | |

|---|---|

| モデル名 | EB-BS937ABY |

| PSEマーク | あり |

| 容量 | 3900mAh |

| メーカー | Samsung SDI VIETNAM |

| サイズ | 縦82 × 横67 × 厚さ3.5mm |

| 重量 | 50g |

ディスプレイ

ディスプレイはメインフレームに両面テープで固定されていて、下辺のみ接着剤が併用されています。

全体の接着力は強力で簡単に剥がれません。分解には加熱や工具が必要となり、ディスプレイ交換の難易度はやや高めです。

メインフレーム側では大きな熱拡散シートがベイパーチャンバーの放熱を補助。熱源をぼかして端末全体で熱を受け止めます。

4辺狭ベゼルを実現するLIPO技術

ディスプレイの下辺にあるFPCはLIPO(低圧射出成型)によって補強されています。

LIPOは脆弱なディスプレイの端部を樹脂で包み込むことで防水性と強度を高める技術。4辺で細くて均一なベゼル幅を実現できたのもこのLIPOの恩恵によるもので、高価格帯モデルで採用される贅沢な仕様となっています。

ただし、盛られた樹脂によって周囲との高低差が生じるため、メインフレームへの貼り付けにはこの部分だけ接着剤の使用を余儀なくされています。

両面テープが使えず、分解・組立て時には接着剤の除去と再塗布が必要となりメンテナンス性は低下しています。

大型のベイパーチャンバー

メインフレームに貼られた熱拡散シートの下に隠れているのは厚さ0.26mmの大型ベイパーチャンバー。

内部に封入された冷媒で熱交換を行う高効率な冷却装置です。

フレームと同じ形状に切り揃えてパズルをはめるように収めることで、重なりによる厚さの増加を回避。

S25+と比べて面積が約10%拡大され、冷却性能の底上げが図られています。

大きく開けられたCPU周辺の開口部も強力な冷却を連想させる一因となっています。

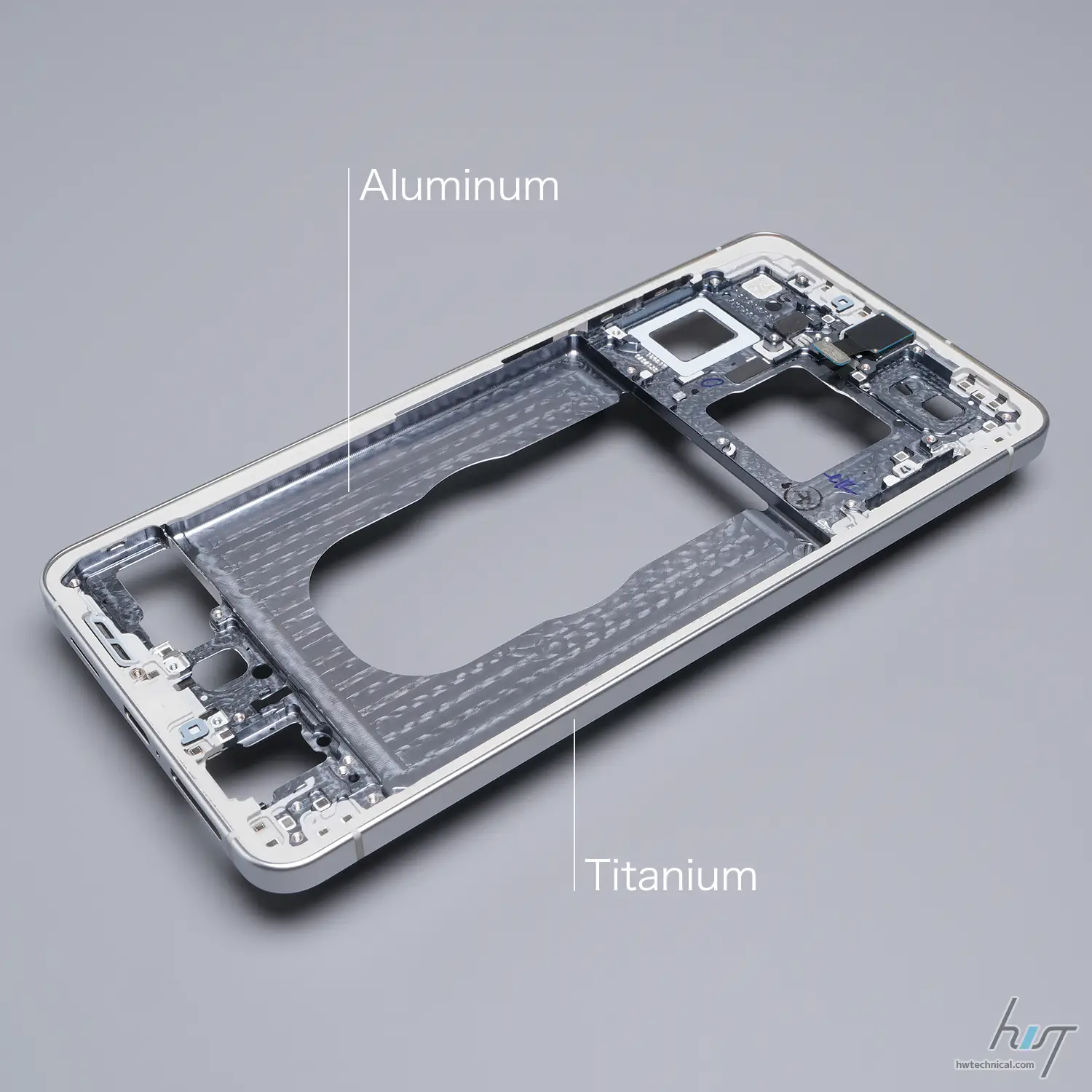

薄型化の要、チタンフレームここにあり

メインフレームは厚さ1mmのチタン枠と中間厚0.27mmのアルミフロアパネルから成る複合素材で構成。

iPhoneのようにチタンとアルミを直接接合する拡散接合ではなく、樹脂を挟んで2種類の金属を一体化させているようです。

チタンと樹脂を厚めにとった構造がフレーム全体の剛性を高めていて、この状態でも簡単には曲げられないほどの強度を持っています。華奢な見た目とのギャップはとても印象的です。

チタンのグレードは不明ですが、この剛性から見て高強度グレードが使われている可能性が高いと考えられます。

流行としてのチタンの採用ではなく、チタンでなければここまでの薄型化は実現しなかったということ。

素材と構造の妙が、この端末の成功のカギとなっています。

薄さの中にみえる葛藤と決意

薄くなったスタック型基板、見たことのないほどの低背仕様のUSB-Cコネクタ、専用開発した小型2憶画素カメラなど、部品単位での再設計に踏み込み、様々な部品の厚さを少しずつ削ぎ落とすことでの薄さの追求がみられました。

従来モデルに比べて目に見えて薄く作られた部品には薄型化への執念が感じられます。

一方で、背面ガラス、SIMの構成、ワイヤレス充電コイル、バッテリーなど、まだ薄くできる余地も残されていました。

素材やモジュールを置き換えれば1mm以上の薄型化も可能だったはずです。

それでもあえてそうしなかったのは、Sシリーズとしての高い完成度を守るためには厚さの増加を受け入れる必要がある、という判断があってのことだと想像します。

ここに見え隠れする葛藤には、S25 edgeは単なる技術的な限界の追求だけではなく、薄さ、性能、質感、安全性、耐久性といった感覚的価値を高い次元で成立させなければならない、という決意が滲んでいるようにもみえます。

これらのバランスを保つことが今回の薄型の定義となったとすると、5.8mmという厚さに説得力が生まれます。

S25 Edgeは技術と設計思想を培う実験の場でもあったのかもしれません。そう思えるほどこの薄さの中には次世代のGalaxyへと繋がる要素がいくつもありました。

薄さと完成度を誇示する今回の"Edge"。

「薄くするだけならいつでも、いくらでもやれる」というSamsungの意思も静かに示しています。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません