【分解】AirPods Pro 第2世代の内部に詰め込まれたAppleの技術とアイデア

2022年9月23日に39800円で発売されたAppleの完全ワイヤレスイヤホンAirPods Proの第2世代モデルを分解します。

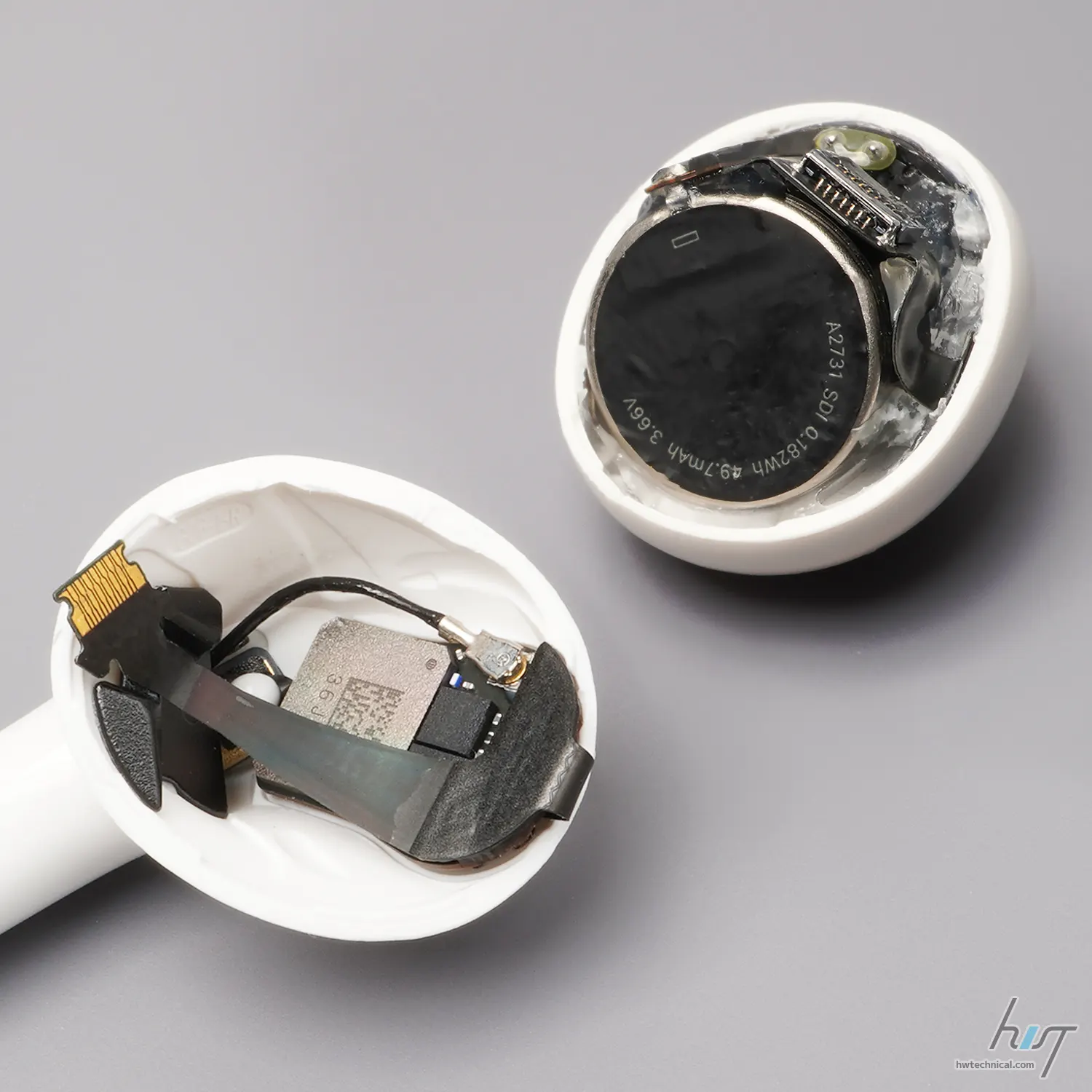

フロント/リアアセンブリ

隙間が認識できないほど綺麗に接着固定されたハウジングを開けると2つのアセンブリに分離。

フロント側(耳側)にバッテリーとドライバー類、リア側(外側)に制御基板、アンテナ等がまとめられています。

フロント側に塗り固められた接着剤がここから先の分解の難易度の高さを予感させます。

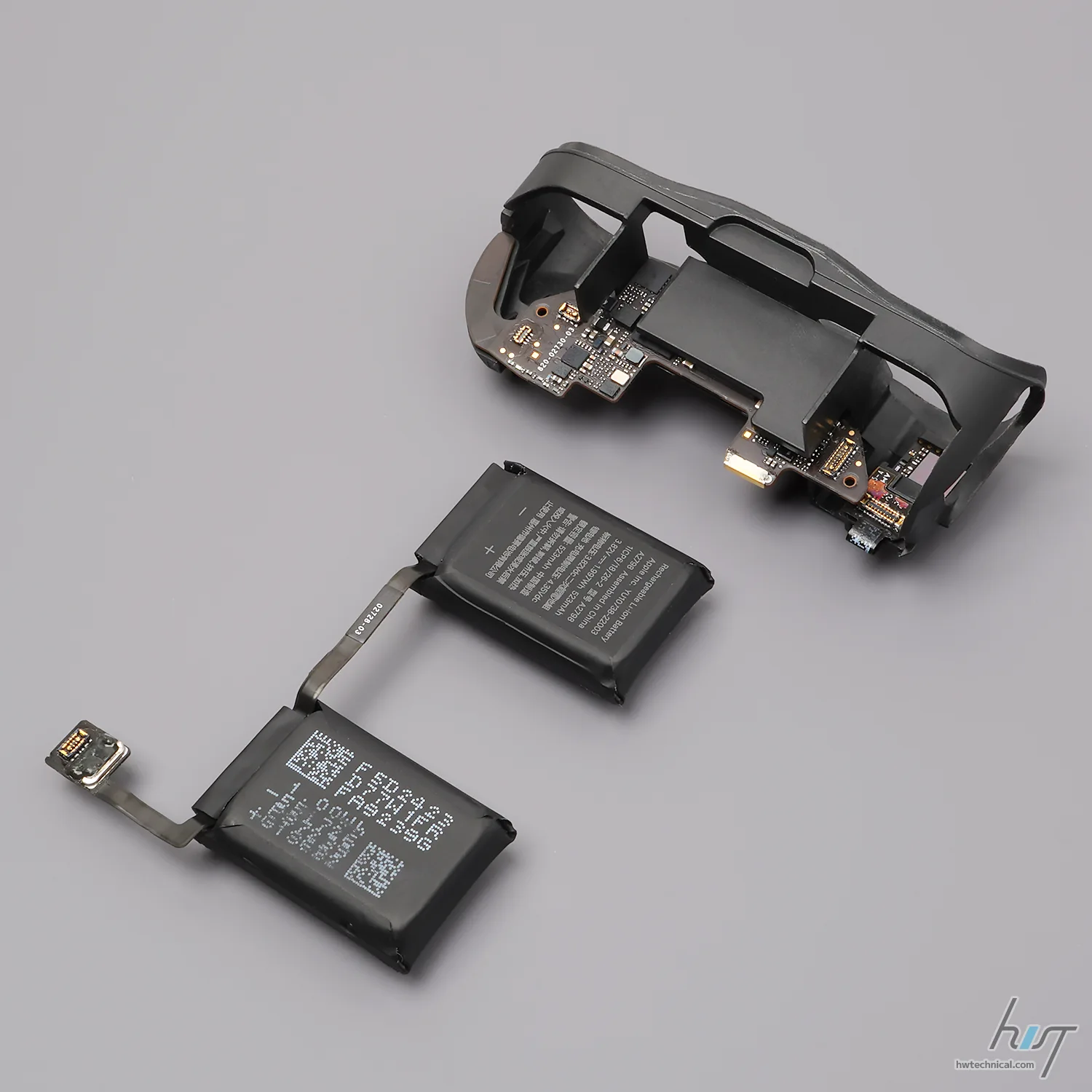

サムスン製ボタン型バッテリー

ドライバーとバッテリーははんだでサブFPCと接続。

両面テープと接着剤で強固に固定されたバッテリーを外すには発掘作業のように接着剤を地道に除去しなければならず容易なことではありません。

そうして取り外されたのはずっしりと重く大きなボタン型リチウムイオンバッテリー。

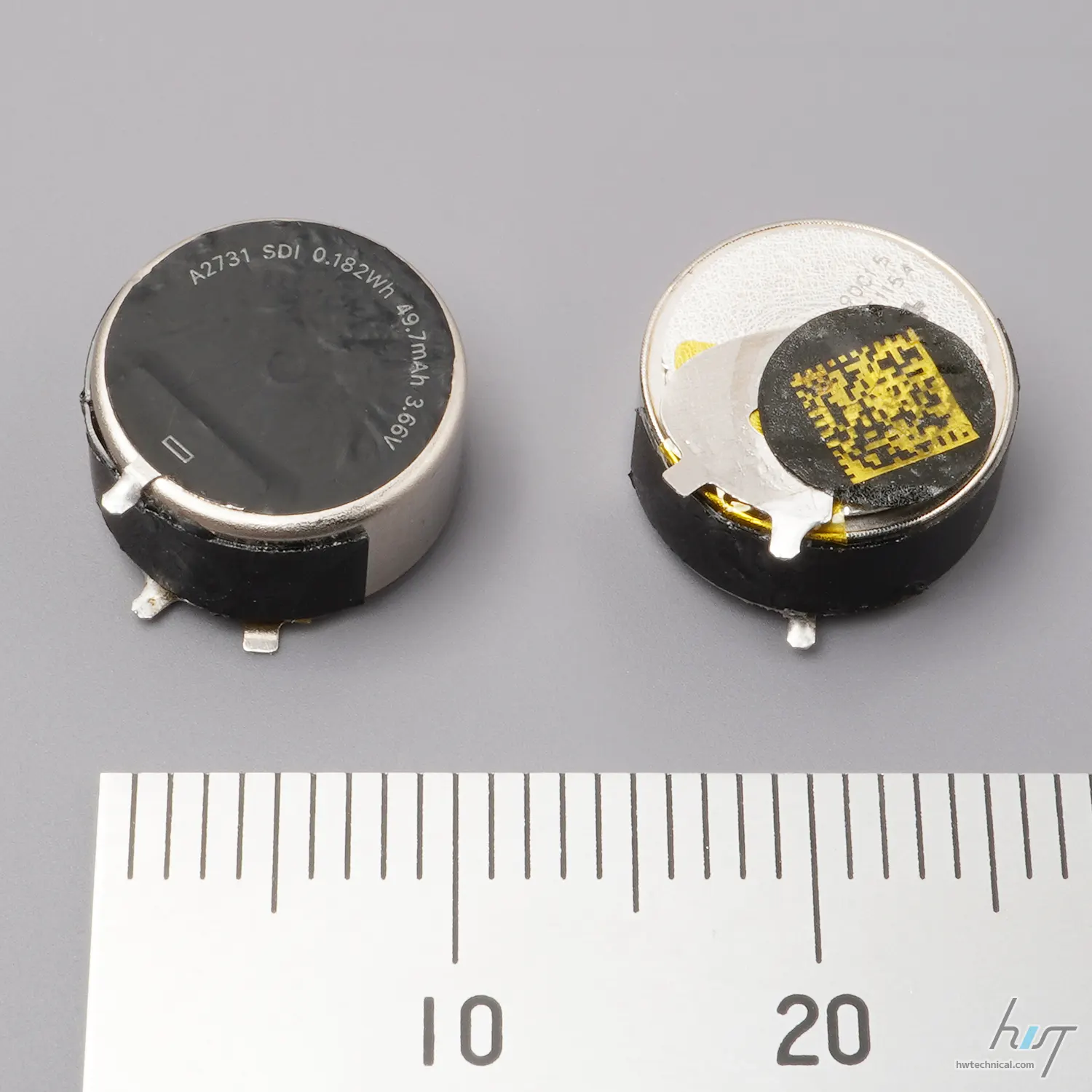

・モデル名:A2731

・容量:49.7mAh

・メーカー:Samsung SDI

・サイズ:直径11×厚さ5mm

・重量:1.38g

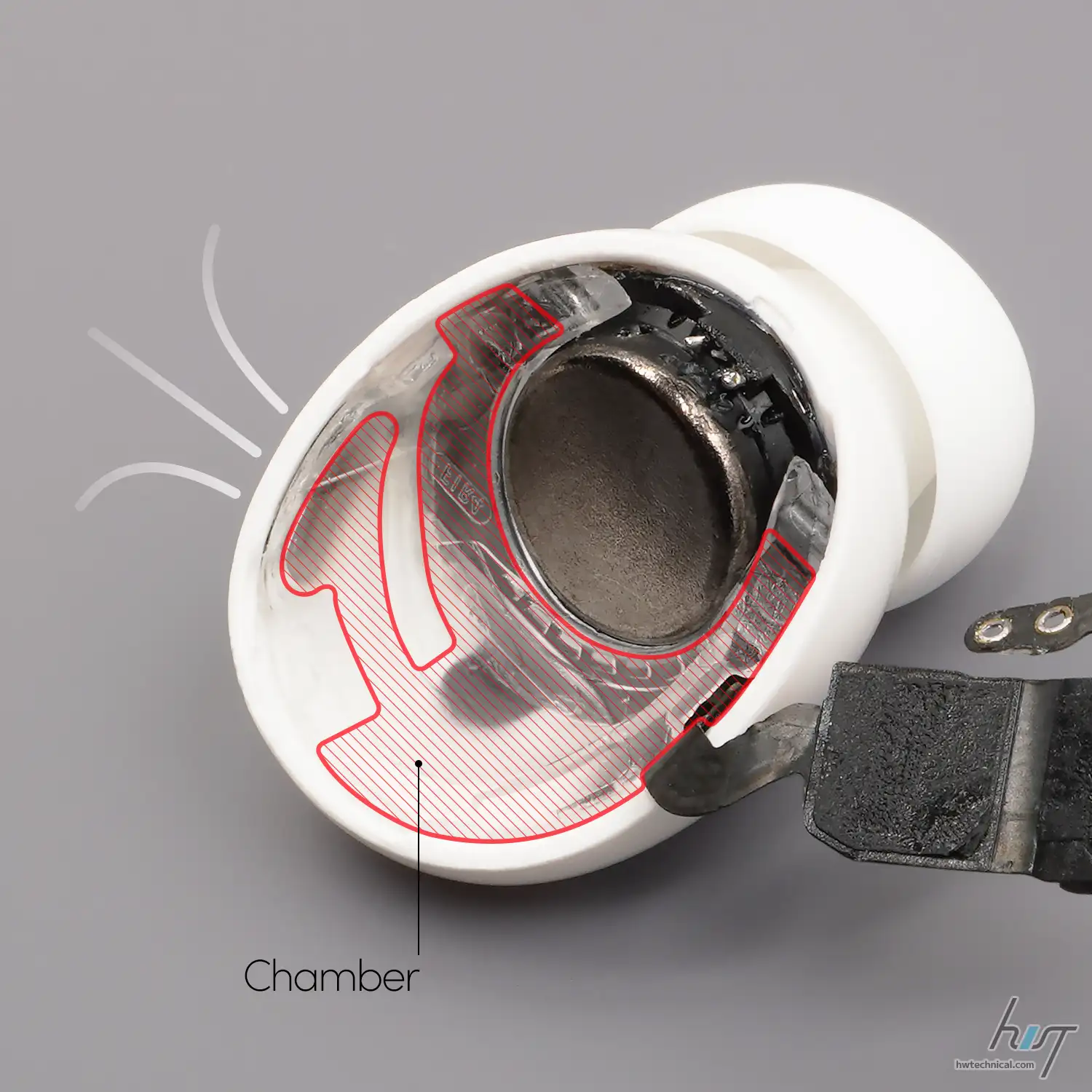

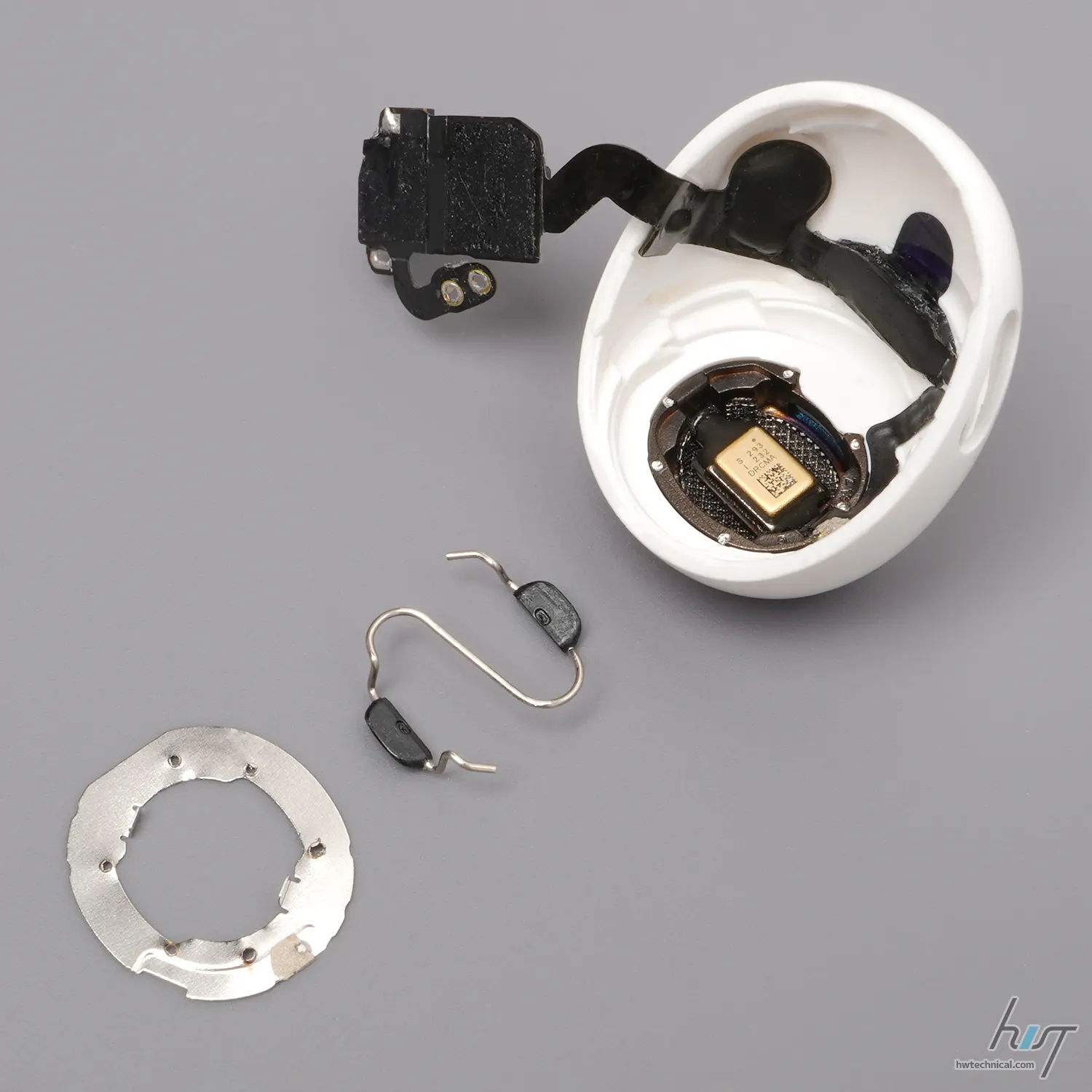

気圧を調整する構造

蹄鉄のような形状の透明プラスチック部品は内気圧を調整するための空気の通り道を作るベンチレーターです。

外装の開口部とドライバー背面のエアベントをベンチレーターで接続し、本体内と外部の気圧差を調整します。この構造により、高所や飛行機内など気圧が変化する環境でも音質を一定に保ちます。

ベンチレーターは気密漏れが起きないように本体内壁に接着剤でシールされています。

開口部のメッシュは金属製。防塵用に目の細かい布系メッシュも貼り付けられています。

変形対策で裏から補助板金で補強されているのはAppleならではの細やかなこだわりを感じる部分です。強度があり軽く押した程度では変形しません。

この開口部からドライバーまでの経路には止水構造が無いため水圧がかかると浸水の恐れがあり、注意を要する部分です。

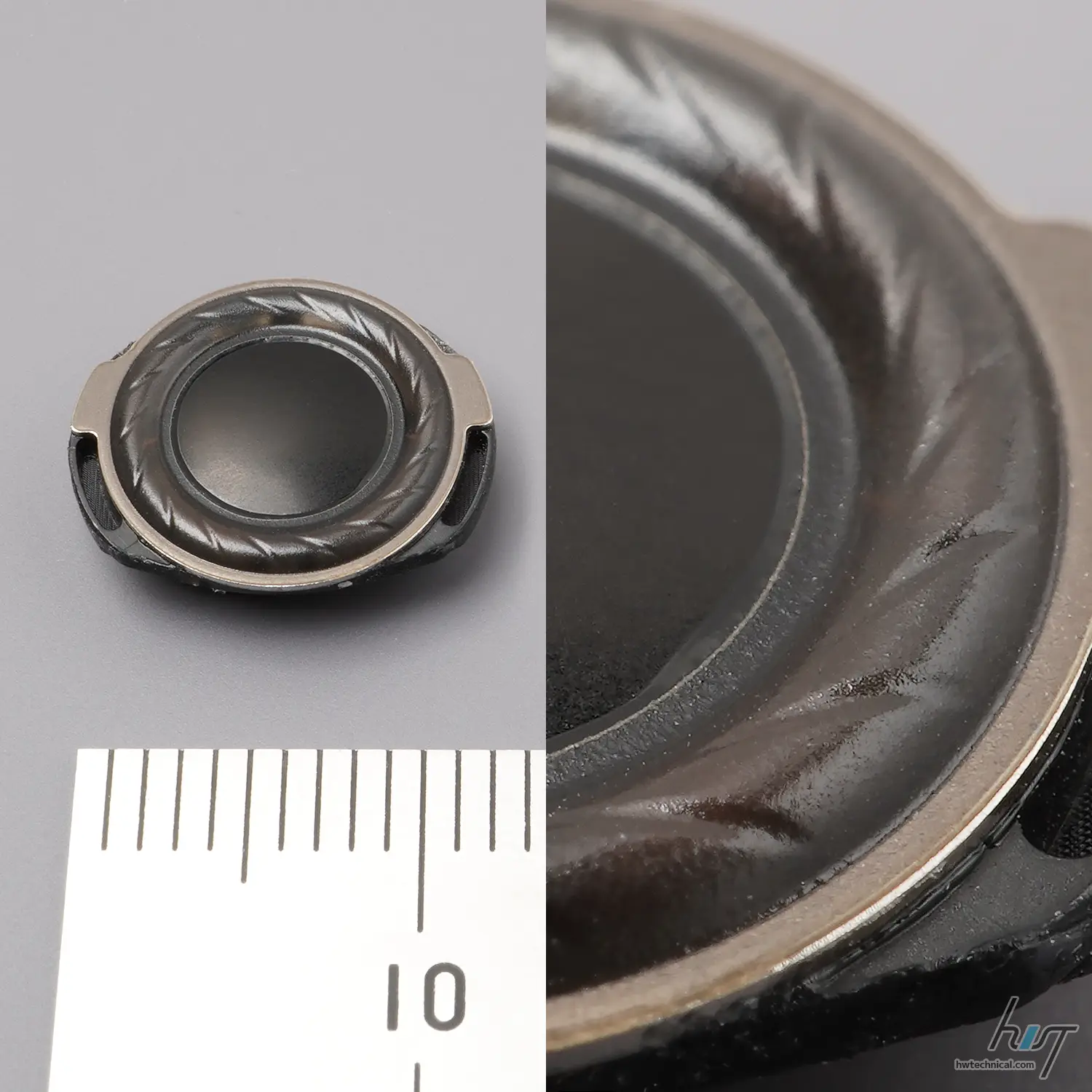

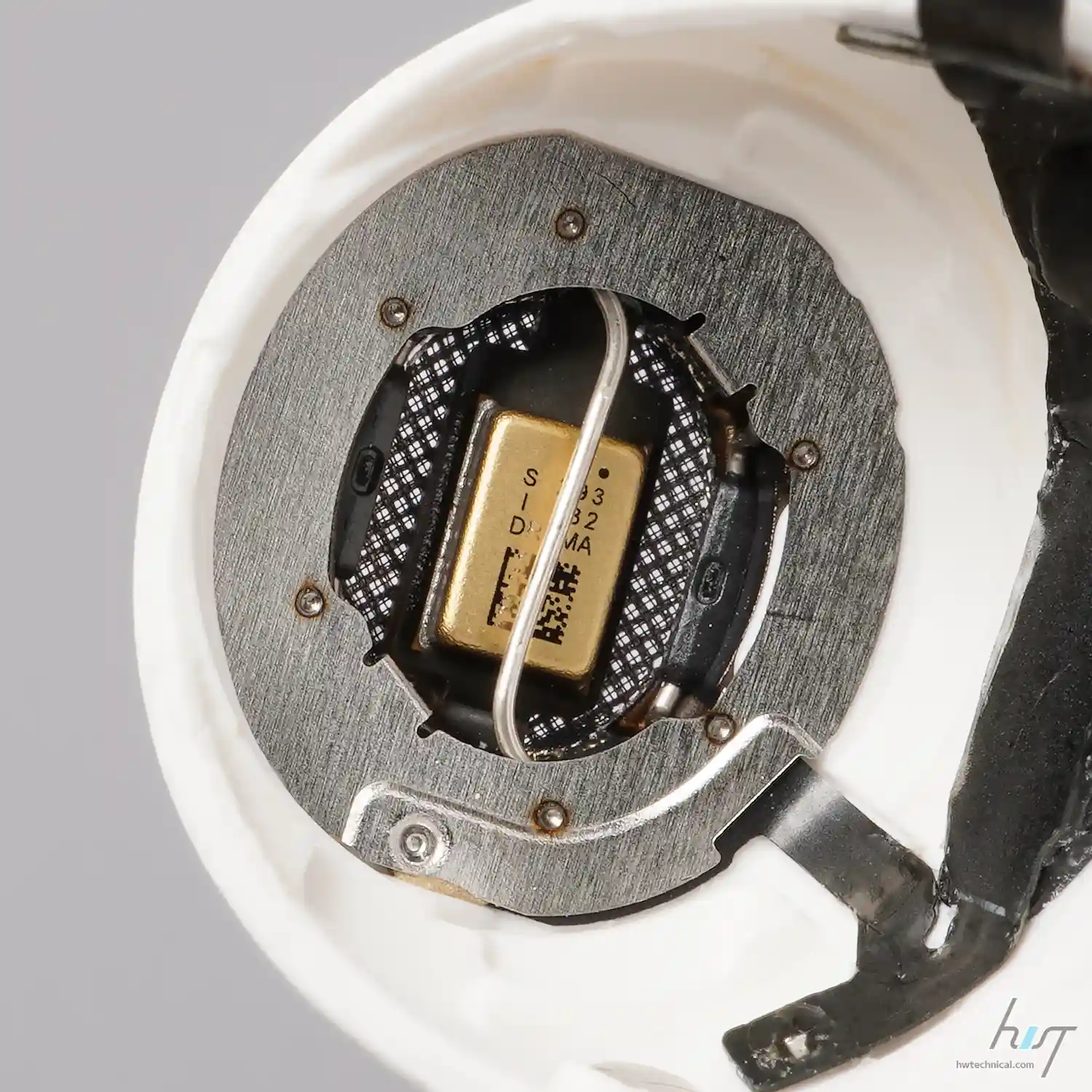

見るからに音が良さそうなドライバー

出音口のすぐ近くに配置された大型のドライバーモジュール。

ここも気密漏れの無いように接着剤で固定されています。

らせん状の切り込みが入ったエッジは薄膜ゴムのようなプニプニとした柔らかい素材で、振動板部分は硬めの別素材になっています。造りも精巧です。

有効径は直径約10mmの大口径でマグネットが超強力。大音量や極低音でもクリアで締まった音が期待できます。

大口径ハイブリッド素材に強力なマグネットと高級機だからこそできる贅沢仕様で、音質を決定づけるドライバーにも惜しみなくコストをかけていることが分かります。

フローティング構造のインイヤーマイク

出音部の裏側に大きめのフィードバック用マイクが浮かぶように設置。

耳へ通じる大事な音の通り道のど真ん中にマイクを置いても余りあるほど大きな開口面積を確保しています。

このマイクでユーザーが実際に聴いている音を監視・測定し、音質をリアルタイムでチューニングするアダプティブイコライゼーションを実現します。

イヤーチップホルダ

6ヶ所の溶接で固定された金属カバーを外すと現れるSの字状のワイヤー部品はイヤーチップを固定するツメを可動させるバネ。

可動するツメでイヤーチップを固定するギミックは極めてユニーク。こんな狭い場所にもかかわらず精密な部品を巧みに使って複雑な構造を実現してしまうところがいかにもAppleらしいハードウェア。

なぜここまでしなければいけなかったのか?

それはイヤーチップのズレを防ぎ、マイクとドライバーを極力耳に近付け、大きな出音口を確保するため。全てが安定して高音質を提供するという目的に収束します。

Appleがこういう凝った細工をする時はだいたい何らかの意味があり、この構造も例外ではありませんでした。

AirPodsPro2には他のイヤホンでみられる土管のようなイヤーチップの挿入管がありません。

イヤーチップの根元に硬い芯材が入っていて本体側の爪にパチッとはめ込んで固定する構造になっています。

この爪がSの字バネによって可動式になっているおかげで付け外しによる損耗を低減できるだけでなく、安定した保持力でイヤーチップの紛失も防ぐことができます。

イヤーチップ側にメッシュが付いていることで清掃がしやすく、汚損が酷い場合はイヤーチップを交換してしまえば一掃できるようになっています。

なお、第1世代モデルのイヤーチップとは互換性はありません。

サブFPC

フロント側のモジュールを接続するサブFPC。バッテリー、マイク、センサー類を接続しています。

耳装着検知センサー

耳側にある長細い黒い窓の裏にはAppleが"肌検出センサー"と名付けている部品があります。

一見すると赤外線を使った光学式の近接センサーのように見えますが、この部品の働きにより正確に装着状態を検知できるとしています。

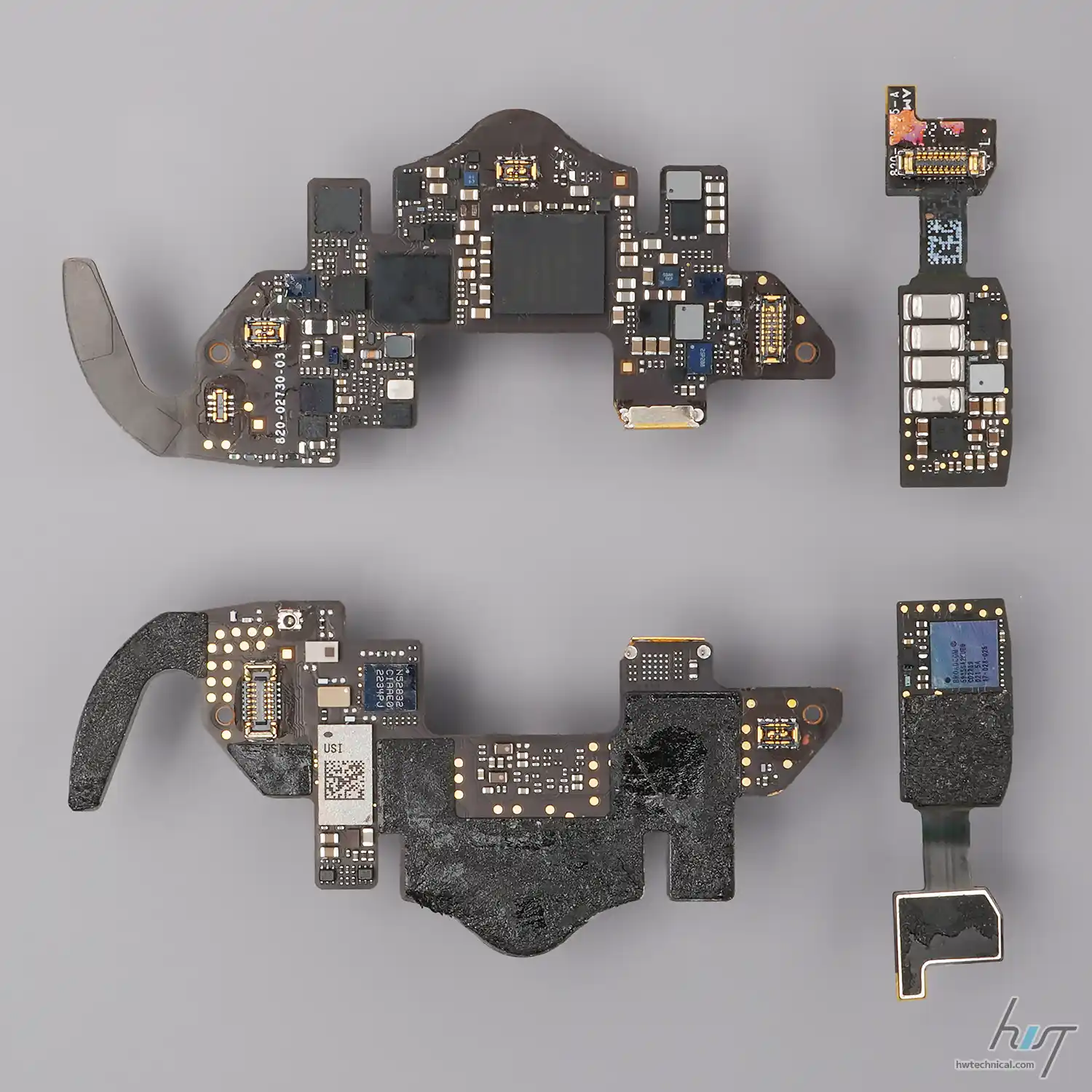

リアアセンブリ

リアアセンブリに収められたひょうたんのような形のロジックボードにはH2ヘッドフォンチップが搭載されています。

黒い爪状の塊はケースの磁石にくっついてイヤホンを保持するための金属ブロック。

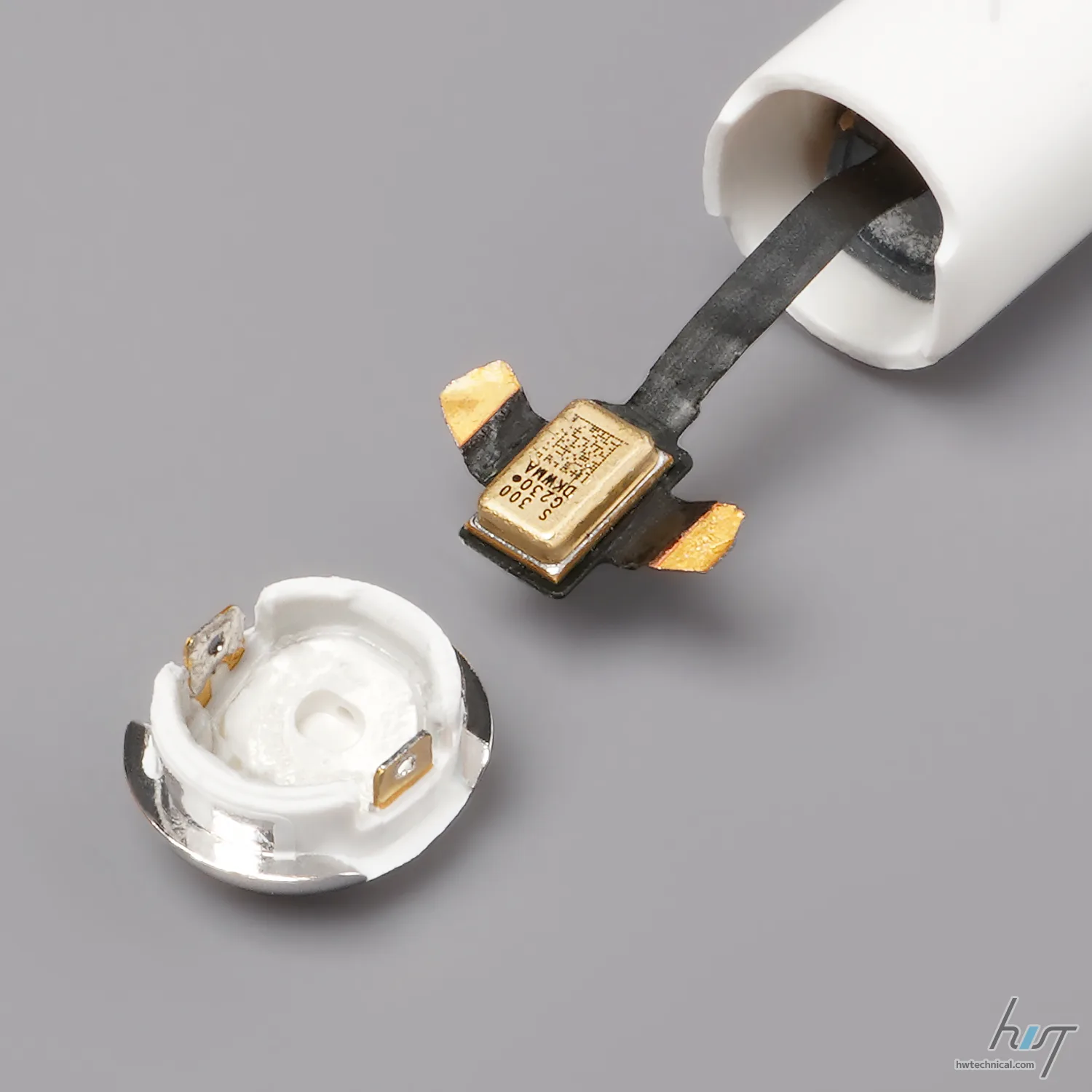

マイクと充電端子

ステムの先端のキャップを開けると通話で使用するメインマイクがあります。マイク穴は防水シートでカバーされています。

マイクの両サイドにある羽根のような部分を充電端子に接続してバッテリーに電力を供給します。

このキャップは音を取り入れるマイクの開口部であると同時に、銀色の金属部分が接触式の充電端子として機能しています。

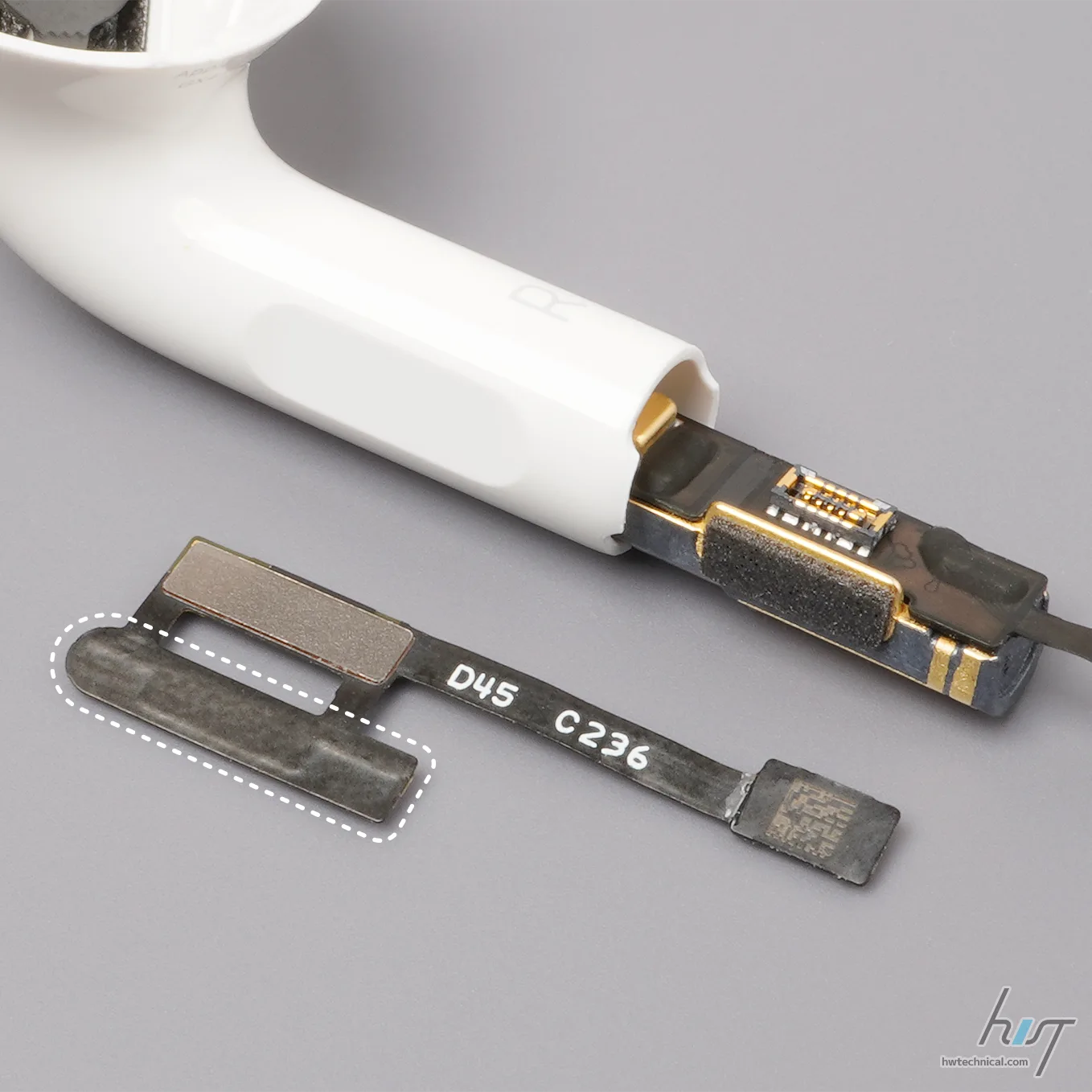

感圧センサー

コントローラー部の裏側にある板状の感圧センサーでステムをつまんだ時の歪みを検知します。

タッチセンサーも内包し、スワイプ動作もこの部品で検出しているようです。

AirPods Pro2の快適な操作性はこのセンサーが指の動きを精細に検出することで実現しています。

ロジックボード・メインFPC

ロジックボードが接続されたFPCはアンテナロッドと一緒にステムから抜き取れます。

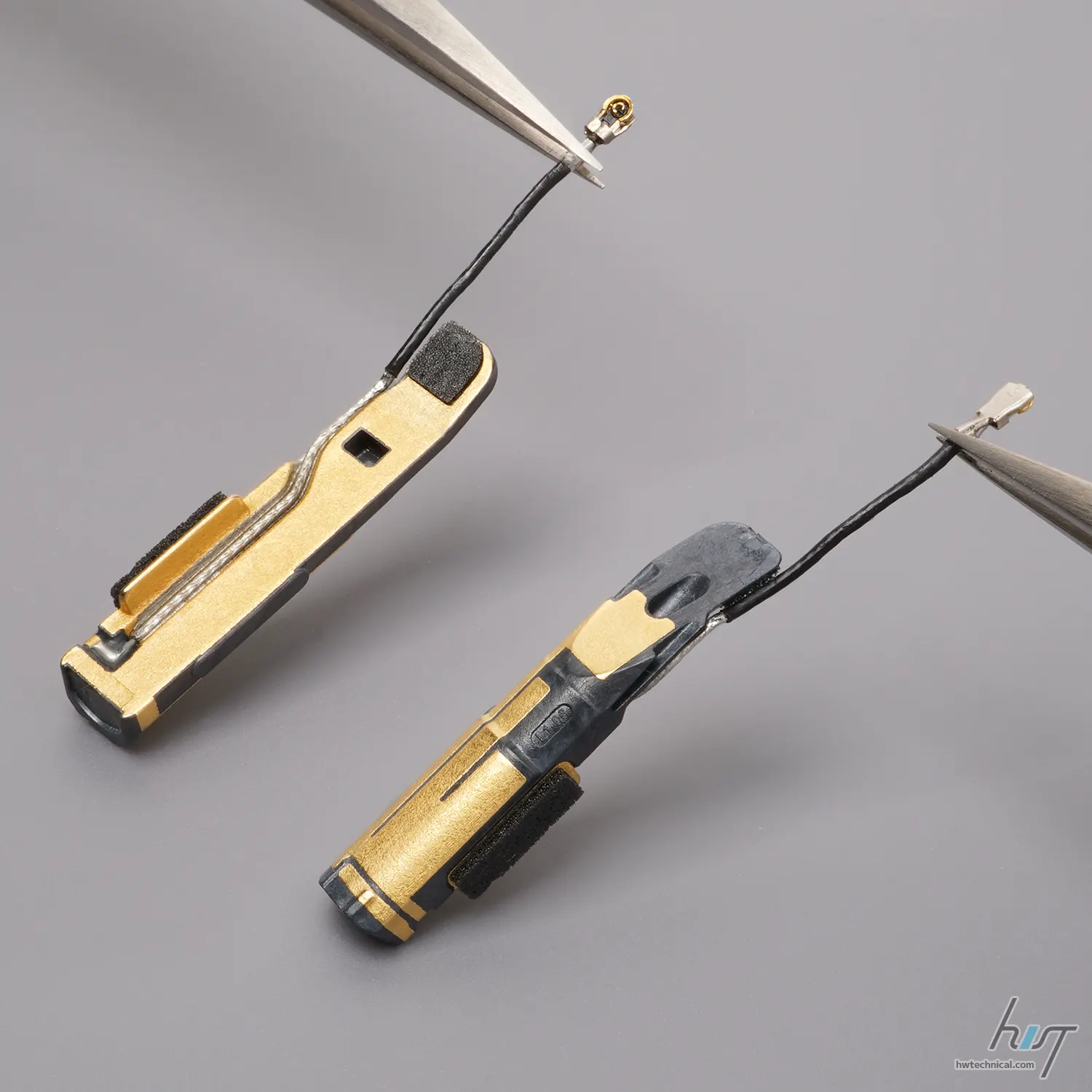

アンテナロッド

ステム内のフレームを兼ねるロッド形状のアンテナ。360°全周に向いていて、UWBを送受信するためか大型です。

ロジックボードへは同軸ケーブルで接続します。

ノイズキャンセリングマイク

ステムの付け根部分にあるメッシュの奥にノイズキャンセリング用のマイクがあります。アンテナロッドに空けられた音孔を通してマイクに外音を導いています。経路は全て密閉されていて浸水による破損のリスクは低いように見えました。

メッシュは金属製で、耳側の開口部同様簡単に凹まないように裏から補強されています。

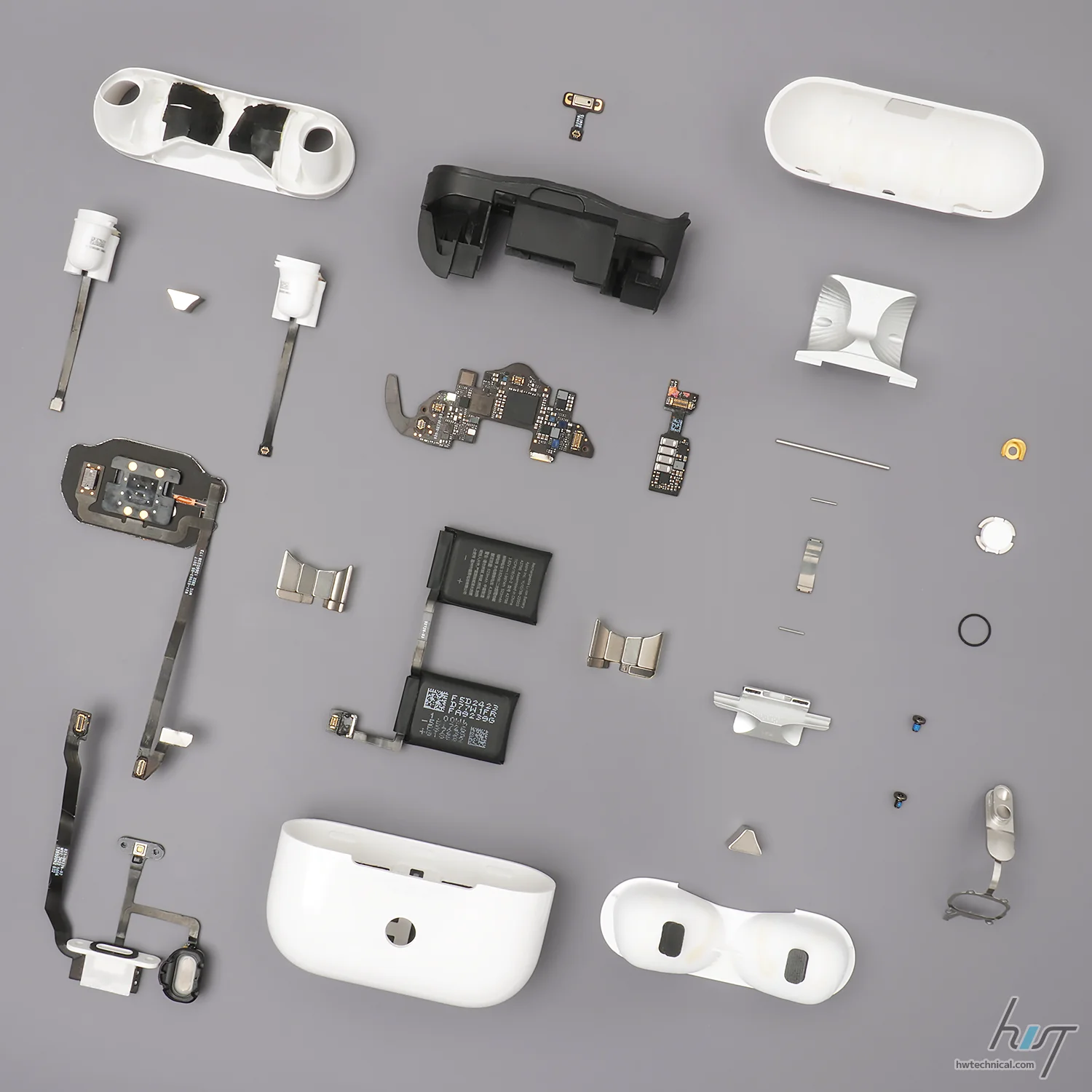

分解完了

部品がまるで浮遊しているかのようなフリーレイアウトの3次元的な設計。

専用設計の部品と高度な技術を用いてあらゆる隙間に隅々まで部品を詰め込んで空間を効率良く使用し、一切の無駄を削ぎ、無意味なスペースがありません。

外装デザインを絶対的なものとしてその中に収まるように部品を作る、つまり空間までをもデザインすることによって作り出すことができた稀有の存在であるといえるでしょう。

ケース

シェルは接着剤でガチガチに固められていて水や異物の侵入はできそうにありません。

内部はイヤホンの挿し込み方向に順じた縦置きレイアウト。2つのバッテリーで基板を挟むような形でメインフレームに固定され、シェルの内壁に固定されたサブパーツ類がFPCで繋がっています。

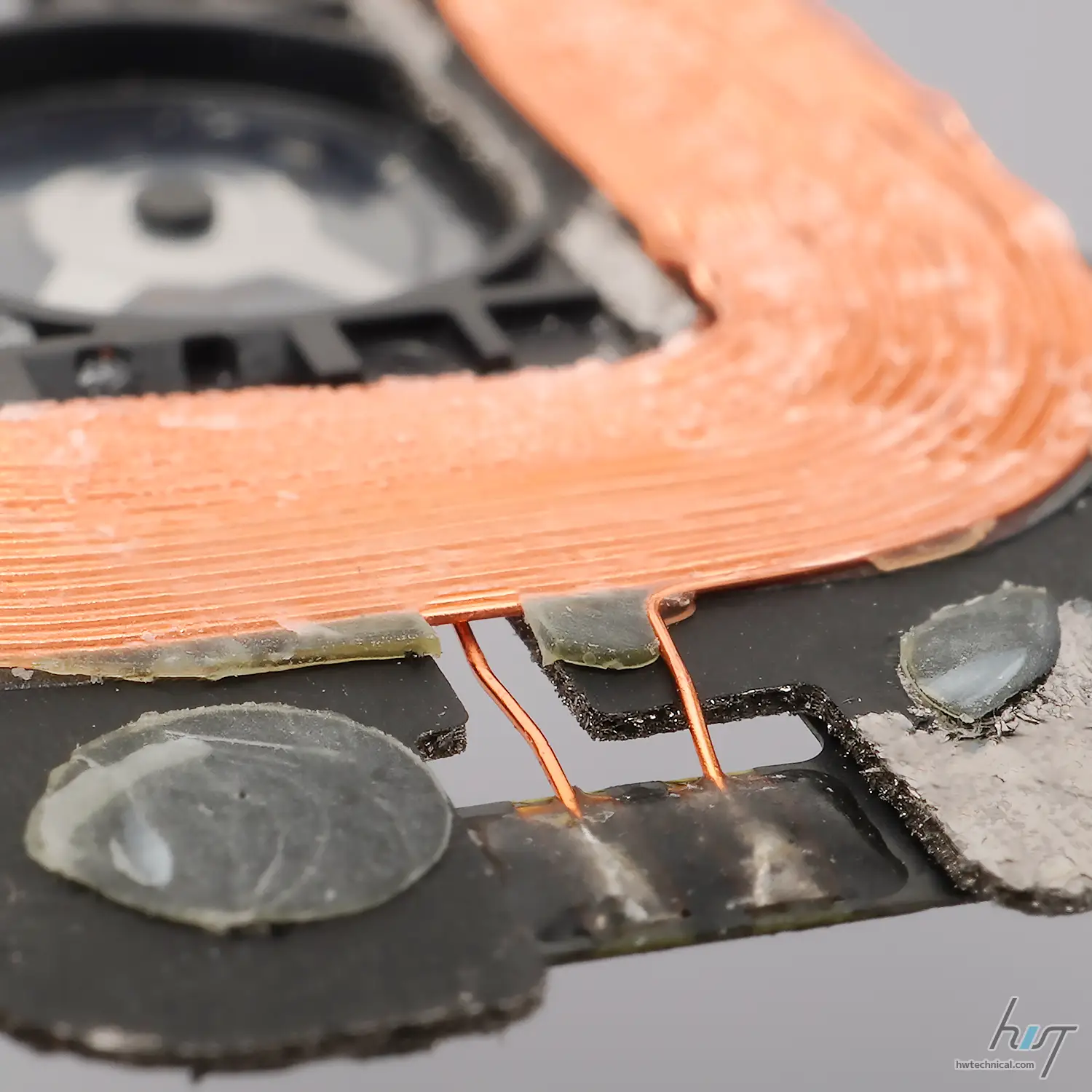

MagSafeワイヤレス充電コイル

ボタンを中心に縦20×横23mmが有効範囲となる少し小さめのワイヤレスコイル。

シェルの中を覗いてみるとコイルの両隣にMagSafeデバイスを吸着する大きなマグネットがあります。

コイルは単線一層巻き。

スピーカー / Lightningコネクタ

通知音を鳴らす小型のスピーカーは防水仕様。

Lightningコネクタはバッテリーとの接触面が紙テープで保護され、フランジに空けた2つの穴を使ってネジでシェルに固定されています。

キャビン

イヤホンを収めるキャビンはステム部分が分離します。高い精度で接着されていて外からは継ぎ目が全く見えません。

イヤホンを保持するためのマグネットはイヤホンの形状に沿ってアーチ状に並べたことで、まるで吸い込まれるかのような装着感を生み出しています。

中央の山型マグネットは閉じたフタを保持するためのものです。

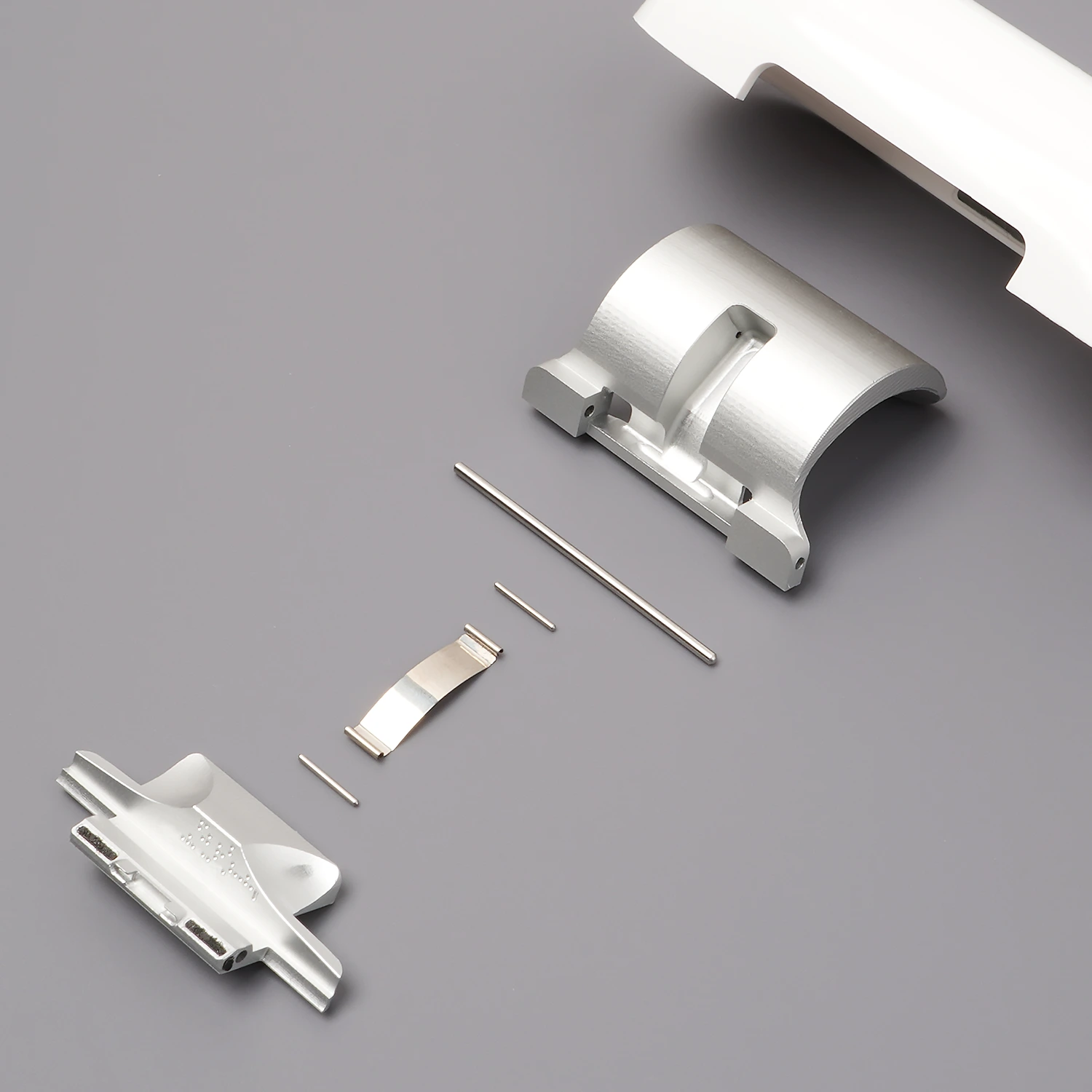

フタ

巨大なヒンジをシェルとキャビンで挟み込む構造です。

シェルの内側には閉じた蓋を固定するマグネットが1つ、MagSafeデバイスを吸着するマグネットが2つあります。

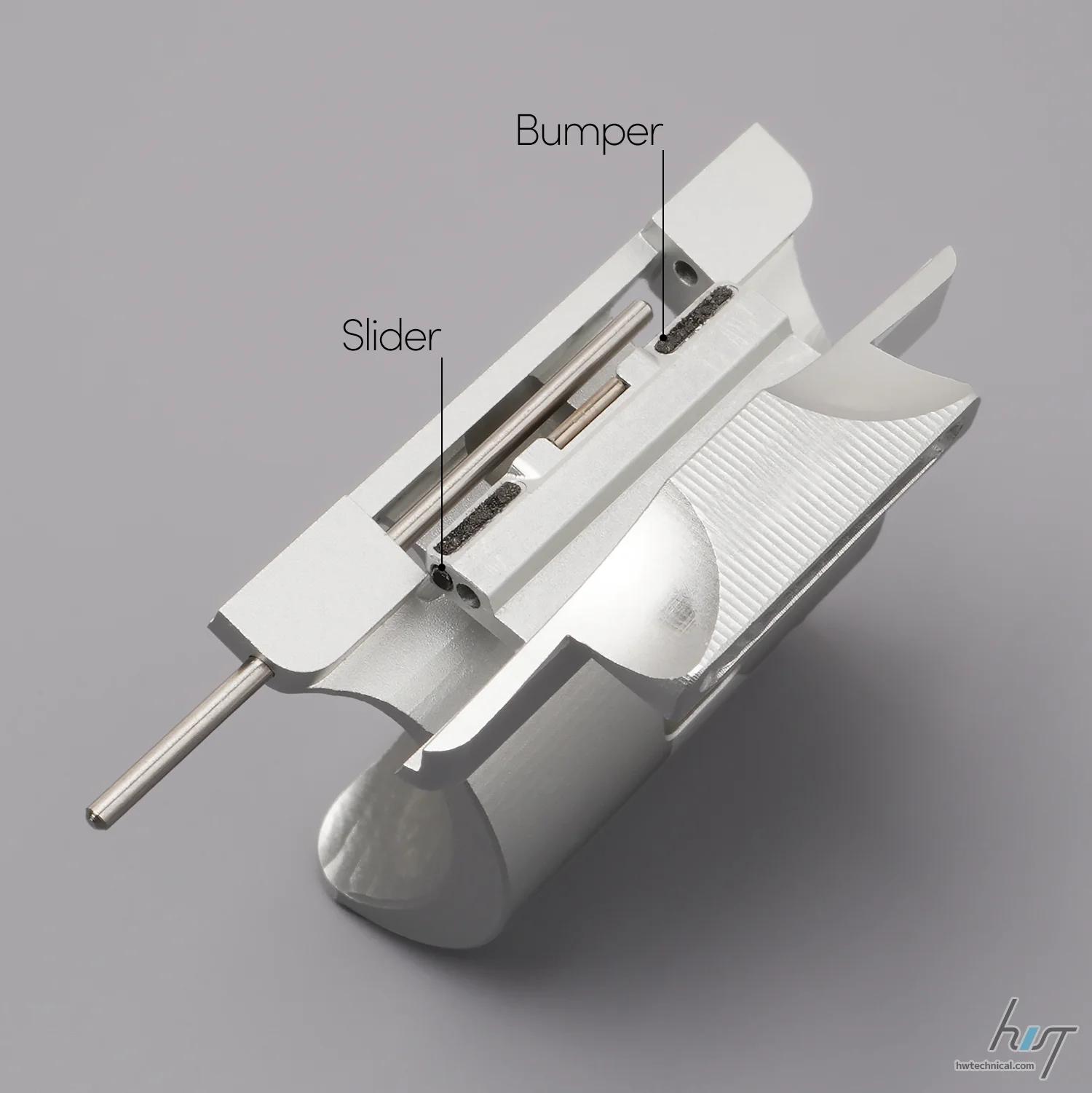

開閉感がチューニングされたヒンジ

肉厚で強度がありそうなアルミ削り出しのヒンジユニット。二つのブロックを繋ぐ板バネがフタの引き込みと跳ね上げの半自動力を生み出します。

フタ側の大型のブロックはフタに適度な重量感を与え開閉のフィーリングを調整するウェイトの役割もあります。

重厚でパチンと心地良く閉まる感触はこのウェイトによって実現しています。

もしこの仕組みが無かったら軽々しくいかにもプラスチックな開閉感になっていたと思われます。

滑らかで心地良いカバーの開閉感の秘密はここにもあります。

バンパーがカバーを開けた時の衝撃を柔らげ、スライダーが開閉動作を滑らかにしています。また、どちらも異物の咬み込みによるダメージを防ぎます。

対になるように2つずつ配置されたこの部品によって金属性の可動部品とは思えない心地良いフィーリングを生み出し、摩耗を防いで長寿命化にも貢献しています。

バッテリー

2つに分かれたバッテリーは半分に折るような形で両面テープでフレームに強固に固定されていました。

小さくても造りが綺麗でiPhoneのバッテリーをそのまま縮小したかのような洗練された姿です。

・モデル名:A2798

・PSEマーク無し

・容量:523mAh

・メーカー:Huizhou Desay Battery

・サイズ:縦25.4×幅16.5×厚さ4.8mm(1個当たり)

・重量:8.3g(モジュール全体)

基板

2枚構成の基板は本体の中心に挿し込むようにして両面テープでフレームに固定。Tの字状の部品はフタの開閉を検出するセンサーです。

メインフレームは高い剛性をもったガラス繊維強化プラスチック製。薄くて細い形状にもかかわらずカッチカチです。

メインとなる基板にワイヤレス充電の機能を集約したサブ基板の2枚構成。

メイン基板のツノのように突き出した部分はアンテナになっていると推測されます。

止水構造

ボタン、Lightningコネクタにはゴム製のパッキンで、キャビンの給電端子部は接着剤でそれぞれ止水構造がとられています。

その他の開口部も一通り密閉されているため、浸水や異物が簡単に侵入することはできません。ケースは高い防水性を持っているように見えます。

分解完了

ケースもイヤホンと同様に内部空間を無駄遣いしない徹底した合理的設計でした。

特にヒンジには多くの独自アイデアが盛り込まれ、フタの開閉感に並々ならぬこだわりを感じる部分です。Appleはこの開け心地、閉め心地が人に与える印象に注目し、この製品の重点要素として捉えていたものと思われます。

無論その他も隅々まで神経を行き渡らせた繊細さを持ち合わせています。

しかしそれらを実現した理想的な設計のために選ばれた組み立て方法は接着剤の多用でした。

基板などの一部を除くほとんどの部品が強力な接着剤で固定され、非破壊で分解することが不可能に近い造りになっていて破壊覚悟だとしても最初のカバーを外すことすら容易ではありません。

修理不可なのは当然のこととしてリサイクルや分別廃棄にも相応のコストが必要になることが予想されます。実はそういったところも価格に転嫁されているのかもしれません。

高価な部材、接着を多用する複雑な組み立て、感性にまで迫る緻密な設計、これらを見るだけでも高価になることが想像できるわけですが、ここに高度にチューニングされた音と制御ソフトが乗るのだから十分に価格相応といえる内容でした。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません